絶版本の世界へようこそ。

あえて絶版本を読み、それを紹介するという誰得?な企画です。

渡部昇一『日本語のこころ』(1974)

漢語から大和言葉へ

ところでヴァイキングにしろアングロ・サクソンにしろ、古代のゲルマン人はキリスト教がくる前は共通の信仰をもっていた。それは死者の魂は北の海にもどって、また生まれてくる機会を待つというのであった。したがって「魂」を意味するゲルマン語は「海」からの派生語である。古ゲルマン語 saiwaz(海、湖)から、「……に帰属するもの」を示す接尾語 -lo をつけて、「海に属するもの」ということで saiwalo(魂)という語を作った。これがゴート語 saiwala、ドイツ語 Seele、古英語 Sawol、現代英語 soul というふうになったのである。つまりゲルマン人にとっては海は魂のふるさとという遠い遠い記憶がある。

p.179

どの言語にも、古くから使われてきた土着の「在来語」と、他の言語から取り入れられた「外来語」との区別がある。この二つの異なる出自を持つ語彙群は、話し手に意識的・無意識的な影響を与え、表現に多様性をもたらしている。

英語史の専門家である渡部昇一氏は、英語の歴史を研究する中で、この在来語と外来語が持つ表現効果の違いに強く関心を抱くようになったという。

日本語においては、在来語である「やまと言葉」と、主に中国からの外来語である「漢語」との間に、語感や雰囲気に明確な違いがある。渡部氏は、やまと言葉の持つ内向的・内省的な性質を指摘している。その特徴は、特に詩歌などの文学表現において顕著である。

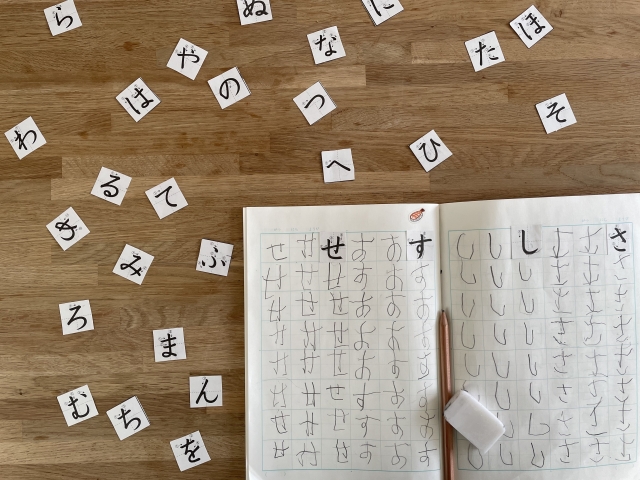

たとえば、本書の冒頭で、ビリー・バンバンの『白いブランコ』の歌詞が紹介されている。この曲は、1969年の発表。この歌詞の中で用いられている言葉は、ブランコを除けば、すべて日本古来からの言葉、すなわち「やまと言葉」だ。

渡部氏は1930年生まれで、いわゆる「昭和一桁世代」、戦中派である。彼が中学生だった戦時中には、民族意識を鼓舞するために使われる言葉の多くが漢語であった。

たとえば、当時広く知られていた旧制第一高等学校(旧制一高)の寮歌は、以下のようなものだ。

嗚呼(ああ) 玉杯に花うけて

緑酒に月の影宿し

治安の夢に耽りたる

栄華の巷低く見て

向ケ岡にそそり立つ

五寮の健児 意気高し

旧制一高といえば、当時のエリート中のエリートだ。当時の一高生たちが、この寮歌を放吟する時、どれだけ誇り高く野心に燃えていたか、容易に想像できるだろう。そして、その他の多くの学生たちもこの寮歌をあこがれを持って歌っていた。

戦時中流行した『愛国行進曲』もまた漢語に満ちている。

見よ 東海の空明けて

旭日高く輝けば

天地の正気 溌剌と

希望は躍る 大八洲

おお 清朗の朝雲に

聳ゆる富士の姿こそ

金甌無缺揺ぎなき

我が日本の誇なれ

戦時中の多感な時期に漢語まみれのこのような曲を多く聞いた渡部氏にとっては、戦後の流行歌における言葉の使われ方の急激な変化は、言語というものを考える上で非常に大きな示唆を与えるものだったのだろう。時代への意識の変化が言葉の使われ方に如実にあらわれている。

だが、戦前の歌がすべて漢語だらけのものだったわけではない。戦時中においても自分の内面や感情を素直に吐露する際は、自然とやまと言葉のみの歌を歌ったのだという。

山の寂しい湖に

一人来たのも悲しい心

胸の痛みに耐えかねて

昨日の夢と 焚き捨てる

古い手紙の薄煙

これは、『湖畔の宿』という曲の歌詞で、戦時中、ごく普通の青年たちの間で広く歌われたものらしい。「国のため」戦地へと赴いた若者たちも表では『愛国行進曲』を歌っても、自分の心に寄り添う歌は、やまと言葉のみで歌われた曲を口ずさんだ。

戦後に流行した多くのフォークソングからは漢語が消え、大和言葉が中心になった。積極的な対外政策に打って出て、国威発揚をしていた時代には漢語が多く使われ、戦後、人権が重視され、自分の人生を第一として考えるような時代に変わってからはやまと言葉が多く使われるようになった。

このような流行歌の変遷を見ても、日本人がやまと言葉と外来語を明確に使い分けていることがはっきりと窺える。心情が内面を向いているときはやまと言葉を、外向的なときは外来語を多く用いているのだ。

在来語と外来語 – その本質的な違いと使い分け

日本の詩歌に見られるように、在来語と外来語の間には明確な使い分けが存在する。では、この二つの語彙群には、どのような根本的な違いがあるのだろうか。

辞書の編纂に携わる人々によれば、外来語と在来語では、語義を定義する難しさがまったく異なるという。

外来語は、その歴史が比較的浅い語が多いため、意味が一義的に決まっていることが多い。意味の範囲(外延)が狭く、語義が明確であるため、辞書においても比較的簡単に説明することができる。

一方、古くから使われている在来語は、中心となる核の意味を持ちながらも、そこから派生する多様な含意を持っている。これは長い歴史の中で言葉の意味が少しずつ変化し、広がりを持つようになった結果である。また、在来語同士は有機的に結びつき合い、多くの派生語や複雑な用法を生んできた。そのため、語義が多義的であり、単純に定義づけることが難しい。歴史的に根を深く持つ語ほど、豊かな意味の広がりを内包している。在来語は本質的に、多義性を特徴としているのだ。

このように、性質の異なる語彙群が一つの言語の中で明確に区分されて存在している場合、それぞれの語をどのように使い分けるかは、さまざまな場面で大きな意味を持つことになる。

先に見たとおり、日本語におけるやまと言葉と漢語の使い分けは、しばしば話し手の心情や心の状態の違いを反映している。しかし、この二つの語彙体系の違いは、それだけにとどまらない。さらに本質的な使い分けとして、外来語は公的・公式な場面で、在来語は私的・個人的な場面で用いられるという傾向がある。

このような語彙の性格の違いは、文明の中心から離れた地域の言語に特に顕著に見られる。たとえば、ローマ・カトリック文明の周辺に位置する英語圏や、中華文明の影響を受けた日本語には、その傾向が明確である。

英語では、学術用語や専門用語の多くがラテン語やフランス語に由来しており、これらは外来語として扱われる。一方、日常会話や感情表現では、より古くからある英語本来の語彙(ゲルマン語系の語)が多く使われている。

日本語でも、公式文書やビジネス文書では、漢語や英語由来のカタカナ語が多用される傾向がある。一方、私的な表現や感情を語る場面では、やまと言葉が自然と選ばれる。

このように、英語でも日本語でも、外来語と在来語の違いは明確に意識されており、場面や状況に応じて語彙が使い分けられているのである。

意味を伝えるための言葉、自己を表現するための言葉

そもそも、なぜ在来語と外来語は明確に使い分けられるのだろうか。その理由は、言葉の本質的な役割に深く関わっている。人が言葉を使う根本的な理由から考えてみよう。

言語の本質的な役割は、大きく分けて二つある。一つは「意味の伝達」、もう一つは「自己表現」である。

まず、「意味の伝達」を言語の第一の役割と考えると、求められるのは明確で論理的な表現だ。このときの言葉は、他者に向かって外に発せられる、いわば“外向き”のものである。曖昧さや多義性、微妙なニュアンスを許す言葉は、伝達の場ではむしろ避けられる傾向にある。だからこそ、論理的・知的な場面では、意味が明確で一義的な外来語が多く使われるのだ。

一方で、言語を「自己表現」の手段として捉えるとき、それは自分の内面を言葉で形づくる行為となる。実は、私たちの自己意識そのものが、言語によって形成されている。言語は、自我やアイデンティティの土台ともいえる存在だ。

このときの言葉は、自分自身と向き合うための“内向き”のものであり、歴史的に培われ、民族的な経験を深く宿す在来語がふさわしい。やまと言葉のような在来語は、長い年月を通じて人々に使われ、個々の心情や感情が幾度となく重ねられてきた。そのため、単なる意味を超えて、文化や精神性を反映した厚みのある語となっている。

言い換えれば、在来語は単なる言語手段ではなく、その民族の精神性の表現そのものとも言える。そして、言葉が自己の意識や自我の形成に関わっているのであれば、その意味も単なる辞書的定義を超えて、自分の感情や精神そのものと一体化していると言っていい。

そのため、在来語はしばしば言語化以前の思考や感情をも表現しようとし、多層的で含みのある意味を持つようになる。

このことが、詩や文学が「翻訳不可能」と言われる所以でもある。

詩や文学を真に理解しようと思うなら、その作品が書かれた言葉で理解するしかない。とくに、やまと言葉で謡われた詩歌は、どれだけ精緻に訳したとしても、その背後にある精神性までは再現できない。翻訳すれば、本来の感情の深みや民族的な背景はこぼれ落ちてしまうのだ。

だからこそ、詩歌の中で使われている語彙が、古来の在来語なのか、それとも比較的新しい外来語なのかという違いは、その文学の本質を理解する上で、きわめて重要な意味を持っているのである。

和歌の前の平等

言葉の芸術である文学、特に詩は、言葉の意味や使い分けに非常に先鋭的な意識を向けなくてはならない。すぐれた作品ほど言葉の使い分けを巧みに行っている。

渡部氏は、日本の伝統的な言語芸術である和歌には、古来より用いられた土着の言葉であるやまと言葉のみを用いるという原則があったことを紹介している。

そして、ここからが本書の非常に面白いところなのだが、なぜこのような原則があったのかということに関して、氏独自の解釈を示している。それが、「和歌の前での平等」という観念だ。

和歌という作品の前では、身分、男女、人種、貧富、その他、一切の区分が問われなくなるという。

これは平安時代には広く一般的に行き渡っていた考え方で、『万葉集』と『古今和歌集』はまさにその精神性の上で作られている。

和歌は単なる文芸作品ではない。古代の日本では、和歌は自然や神といった人為を超えたものに働きかける力があると信じられていた。これを言霊思想という。

神への祈りとは、神との対話(communication)である。そして、対話とは、互いの独立した主体を認めて、意思の疎通を試みる行いだ。世界の主要宗教はこのような考え方を前提としている。キリスト教もイスラム教も、神の意志は人がはかり知ることはできないという考えを基礎としているが、それも「神との対話」という概念があるからこそ、不可知論が生まれるのである。

だが、一方の日本では、言葉に対話の役割をほとんど認めていない。言葉そのものが持つ霊験それ自体を信仰しているのだ。この言葉の持つ霊験を端的に表現したものが和歌なのである。

したがって、和歌は表現が短文形式へと向かった。対話の必要性がなく、言葉の持つ霊験を端的に示すためには、表現が短いほどよくなる。そして、優れた和歌の評価基準とは、その和歌が現実の事態をいかに作者の望む方向へと変えていくことができたかどうかということで判断される。言霊に対する信仰を前提とし、和歌が詠まれた状況や場面を含んだ世界観の全体が、良い歌かどうかを判断する基準だった。

本書では、さまざまな和歌や歴史的出来事から、このような「信仰」が和歌に対してあったことを例証している。このような事実は、西欧の文学理論をただ導入し、模倣しているだけの現代の多くの研究からは見過ごされている。

人は超自然的なものを前にしたとき、自分の存在の小ささ、無力さを実感する。それが宗教的な精神の核にある。古代の日本において言霊が信仰の対象であり、和歌がその表現方法だとしたら、和歌は人々が神や自然といった人為を超えた存在とつながることのできる一つの手段だったはずだ。だとすれば、和歌はすべての人に平等に開かれているものでなければならない。神の前では、人の社会が作り出した身分や貧富といった区分など、一切意味を持たないからだ。

そして、和歌で用いられる言葉は、自己の精神性を表現したもの、内面性を表出させたものでなくてはならない。和歌で外来語が排除されたのは当然のことだった。現代の偏狭な国粋主義的な考え方とは全く違う、古代の言語観念がそこには窺われる。

和歌の前の平等―――

これは近代的な民主主義とも人権思想とも違うが、古代日本流の人間主義(humanity)のひとつだったと言えるのではないだろうか。このような観念が古代日本にあったということは、誇るべきことだ。

そして、このような言霊に対する観念は、今でも陰に陽に日本人の精神性に影響を与え続けている。世界でも非常に奇妙で独特な日本人の宗教観や信仰心を考える上で、本書で描かれている「日本語のこころ」は、非常に参考になるだろう。

追記

この本は、おそらく、渡部氏が書いた最初の日本語論ではないかと思う(調べたわけではないが、著者あとがきと発行年から推察して、たぶん最初)。論客家として非常な著名人なため、大量の著作があり(おそらく、出版社からの依頼が絶えないのだろうか?)、中には本書と類似の主題を扱ったものも何冊かある。内容も一部重複している。

だが、やはり最初(あるいは最初期)に書いたものは、著者の伝えたい内容が非常に端的にまとめられていて、読みやすい。著者の熱意も伝わってくる。著者の類似の本も確かにあるのだが、個人的にはやはり本書をおススメする。電子化でも構わないので、ぜひ復刻を期待したい。

改訂版(?)

同様の主題で新たに書き直されています。

渡辺昇一『万葉集のこころ 日本語のこころ』(2019)

コメント