方々日誌

方々日誌 Blues Rockの最高峰 – Sonny Landreth – The Road We're On (2003)

Sonny Landreth - The Road We're On (2003) このalbumを聞いたときは、ほんと、衝撃的だった。 演奏はほぼguitar、base、drumsだけという非常にsimpleな構成。 Sonny Land...

方々日誌

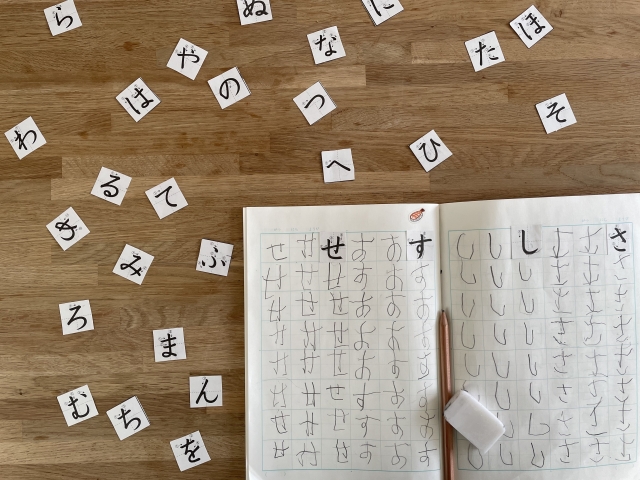

方々日誌  晴筆雨読

晴筆雨読  千言万句

千言万句  千言万句

千言万句  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯