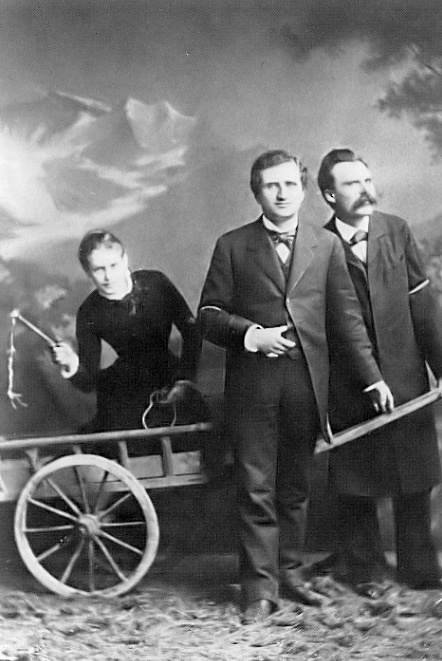

左からルー・ザロメ、パウル・レー、ニーチェ

1882年ルツェルンにて

[adcode]

ニーチェ『ツァラトゥストラ』(1883)

[adcode]

道化師としてのツァラトゥストラ

ニーチェの『ツァラトゥストラ』は、4部構成で、1883年から85年にかけて出版された。出版当初は全く反響もなく、ほとんどの人からも理解されなかった。最後の第4部にいたっては、出版社がつかず自費出版でわずか40部しか発行されていない。

だが、1890年頃から、一部で熱狂的な受け入れられ方をしていく。このニーチェ熱はナチスにまでつながっていく。

しかし、熱に浮かされた態度から少し離れてみると、本書の文章は、もっと単純ですんなり理解できるもののように感じる。

ニーチェの『ツァラトゥストラ』は、今まで多くの思想家や学者によって研究がなされてきた。永遠と続く、矛盾だらけで要領の得ない文章にさまざまな解釈が与えられ、毀誉褒貶が加えられてきた。だが、この要領の得なさこそが、ツァラトゥストラにとっての最大の演出なのだ。彼の文体に幻惑を覚えている人を見て、ほくそ笑んでいるツァラトゥストラの顔が浮かぶようだ。まさにそのような演出に引っかかって踊らされている人々を見て小躍りしているツァラトゥストラの姿だ。そのような道化師を作り上げたことこそが、ニーチェの最大の功績だと思う。

ニーチェのツァラトゥストラは、伝道師ではなく、道化師だったと思う。

神の死を宣告し、超人の到来を説いて回るツァラトゥストラは、伝道師、あるいは、預言者だったといえるだろうか。もし、そのような伝道師的な存在としてツァラトゥストラを見た場合、ツァラトゥストラからは、逆説的なニヒリズムを説くニヒリズムからの救済者としての姿が浮かび上がってくる。ニヒリズムの時代であるからこそ、むしろニヒリズムを徹底して一度すべての価値を否定し、自らの価値を自ら新たに創造できる超人として生きること。。。

これはツァラトゥストラに対する最も一般的な解釈だろう。こうした考えは、ニーチェ自身の同じ時期の著作『悦ばしき知識』にも窺える。

しかし、この著作そのものに描かれているツァラトゥストラは、より諧謔的だ。ニヒリズムの時代に生きることをツァラトゥストラ自身が楽しんでいるように見える。まるで、世間のことなど気にもしないかのように。

[adcode]

生への意志から権力への意志へ

ニーチェが他の著作で繰り返し問題にしていることの一つは、ニヒリズムだ。ニーチェからすれば、ヨーロッパの近代的知性が直面している最大の危機とは、ニヒリズムの到来だった。このニヒリズムは、人間の理性が発達した結果としてもたらされたものだ。

ニーチェの理性は、キリスト教の中にルサンチマンという欺瞞をかぎつけた。ルサンチマンとは、端的にいえば、弱者が今いる自分の惨めで虐げられた姿を肯定するために、貧しいこと、弱いことを正しいこととして、価値の転換を行うことだ。キリスト教に限らず、どのような宗教、道徳もその背後には虚偽性や欺瞞が隠れている。

歴史学、特に厳密な科学としての古典文献学は、宗教や道徳にまつわる神話性を容赦なく剥ぎ取っていく。人間の知性は、遅かれ早かれ、かならずそうした欺瞞性を暴きださずにはいられない。そしてすべての価値は、歴史的に相対化されていく。

すべての物事が相対化していくのは近代の宿命だ。すでに、ヨーロッパの近代的理性は、客観的な真実のみを追究する科学的な態度と精神を人々の間に生み出していた。かつての宗教的信仰は、科学的な態度の下で徐々に解体されていく。そして、すべての物事が信じられなくなったニヒリズムの時代が到来する。理性の時代である近代は、このニヒリズムから決して逃れられないだろう。

このニヒリズムから人々を救済するための存在がツァラトゥストラだ。

『ツァラトゥストラ』は、ツァラトゥストラが洞窟から出て、町の人々へ神の死を知らせるために山を降りるところから始まる。

人々はいまだにニヒリズムの到来にすら気付いていない。神は死んだというのにいまだに古い価値観に囚われたままだ。人々に神の死を告げ、ニヒリズムの到来を知らせなくてはならない。

そして、ニヒリズムの時代を生きる超人の姿を示さなくてはならない。この超人は、「いま・ここ」を生きる「生」の肯定だ。弱者のルサンチマンでしかない道徳に抗い、生への意志を貫徹する存在、それが超人だ。

「正しくない」ことが「悪」なのではなく、「弱い」ことが「悪」なのだ。この超人による「生への意志」は、容易に「権力への意志」へと置き換わる。そして、実際にニーチェの妹によって、ニーチェの断片的草稿が、『権力への意志』として纏め上げられ、そのようなものとして一般に流布した。

しかし、私はどうしてもツァラトゥストラの姿にそのような「権力臭さ」を読み取ることが出来ない。山の上の洞窟と町との間を往来し、賎民たちと酒宴を開き、陽気に踊るツァラトゥストラの姿には、世俗を超えた生き方しか見えてこない。

要するに、飲んだくれて陽気に踊っているだけの働かないオッサンの姿だ。超人の生への意志は、本当に権力への意志へとつながるのだろうか。

[adcode]

飲んだくれの陽気なおっさん

『ツァラトゥストラ』だけを読めば、ツァラトゥストラが酒宴に招いたのは、賎民たちであり、「高級な人々」と呼ばれているのは彼らだ。

強者が生への意志を全うできるのは、当然の摂理だ。本当は虐げられた人々、弱者こそが、超人の思想を必要としたのではないだろうか。宗教や道徳というものは、歴史上常に権力者によって統治の原理として利用されてきたのだから。超人の思想による価値の転換を本当に必要としているのは、弱者なのだ。

弱者が弱者のルサンチマンとしての宗教や道徳にすがっている限り、それはすべて権力者たちによって利用されるだけだろう。弱者こそが弱者のルサンチマンを克服して、自らの生き方を確立せねばならない、ツァラトゥストラはそう語っているように私には見える。

ツァラトゥストラは超人の思想を伝えた伝道師ではなく、ニヒリズムの時代を生きる道化師だ。ルサンチマンは他者との比較の中から生まれる。伝統や社会といった存在も含め、他者から与えられる価値観ではなく、もっと自分自身の生き方を肯定しろと唱えているのがツァラトゥストラなのだ。その意味でツァラトゥストラは、権力志向なのではなく、脱社会的なのだと思う。『ツァラトゥストラ』だけを読めば、そのような姿しか見えてこない。

ニーチェの『ツァラトゥストラ』は、もっとその作品を単体としてだけ読まれるべきだと思う。ツァラトゥストラは、いかめしい思想を伝える伝道師でもなければ、預言者でもない。ただ、陽気に呑んで踊っているだけのおっさんなのだ。

Also sprach ich!

[adcode]

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://dokushoboyo.com/entry/nietzsche-dictionary/]

コメント