床屋政談

床屋政談 プロテスタント弾圧の象徴カラス事件をめぐって – ヴォルテール『寛容論』

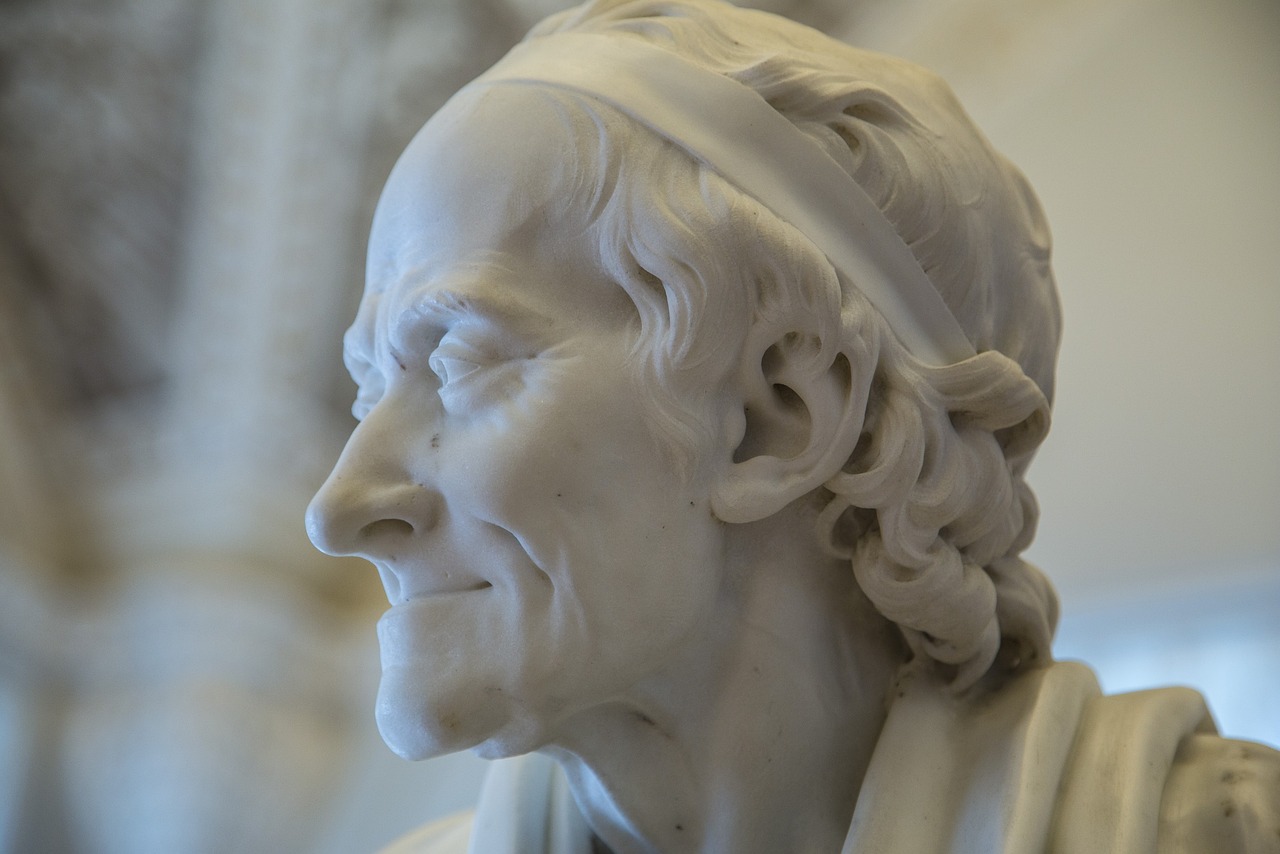

ヴォルテール『寛容論』(1763)カラス事件──宗教的不寛容と啓蒙思想の対決 1761年、南フランスのトゥールーズに住む商人ジャン・カラスの自宅で、長男マルク=アントワーヌが首を吊った状態で発見された。地元当局は自殺と見なしたが、やがて事件...

床屋政談

床屋政談  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  科学半解

科学半解  科学半解

科学半解  科学半解

科学半解