文学逍遥

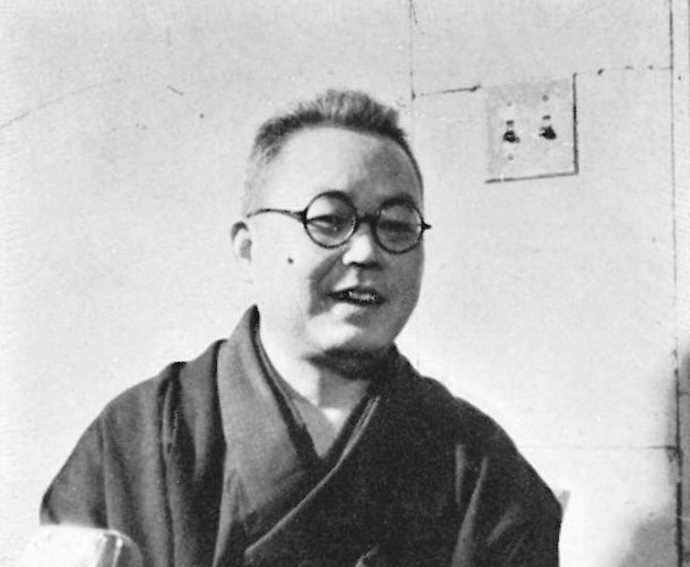

文学逍遥 田舎の巡査のドタバタ駐在日記 – 井伏鱒二『多甚古村』

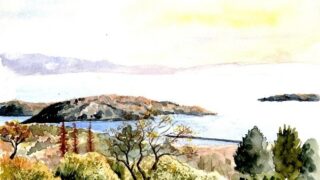

井伏鱒二『多甚古村』(1939) 多甚古村——— 読み方は「たじんこむら」。裏手に山を控え、岸辺近くの南方のどこかの農村、ということまでしか分からない。 「国家危急の際」という言葉が作中、何度か出てくる。だが、人々の暮らしにそれほど逼迫した...

文学逍遥

文学逍遥  文学逍遥

文学逍遥  文学逍遥

文学逍遥  文学逍遥

文学逍遥  文学逍遥

文学逍遥  文学逍遥

文学逍遥  哲学談戯

哲学談戯  晴筆雨読

晴筆雨読  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯