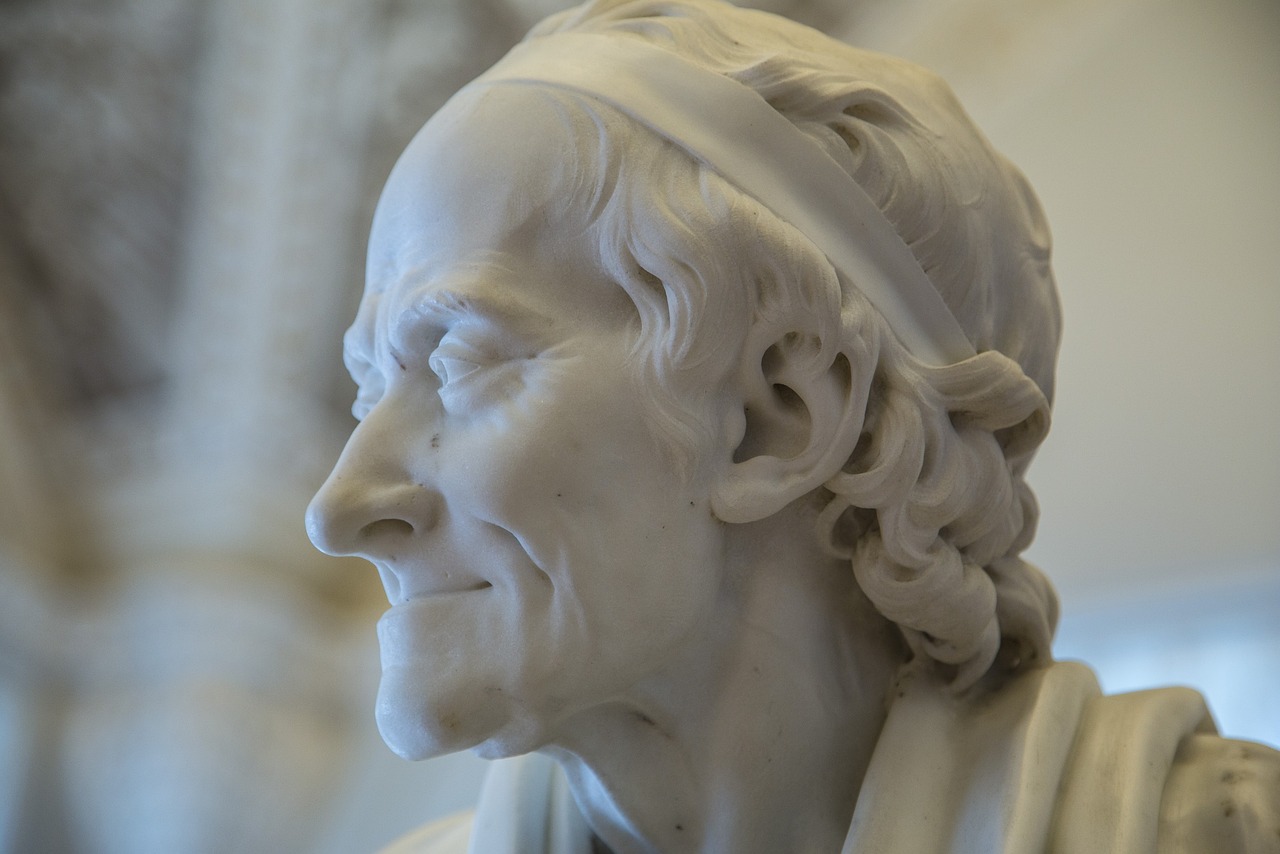

スピノザ『神学・政治論』(1670)

近代化の条件―宗教と科学の分離

スピノザの生きた17世紀は、「科学革命の世紀」とも言われ、近代科学が急速に発展した時代だった。

日々進展する自然科学の知識は、当然ながら、従来の信仰の世界と対立することになった。スピノザの時代ではまだ、政治的勢力と宗教的権威が科学や思想の自由を制限するという事態が日常的に起きていた。スピノザは、信仰と思想・科学の分野はそれぞれ独立したものとして、互いに両立することができることを示そうとした。これは、近代社会の前提を成す考え方だ。

こうした試みの下で執筆されたのが『神学・政治論』である。

『神学・政治論』は、一見、聖書の注釈書のような内容だが、スピノザが意図していたことを一言で述べるならば、それは「宗教と信仰心の合理化」だったと言える。科学と信仰が両立するためには、聖書の内容を合理的精神の下で解釈し直す必要がある。信仰心そのものを合理化して、信仰独自の目的を明確化させ、そして、科学の分野から明確に分けること。スピノザは、聖書の再解釈を通じて、信仰独自の意味を導き出そうとした。

スピノザの汎神論

スピノザは、聖書に書かれた内容を神から与えられたものとして無批判に受け取る態度を退け、理性的な思考の下で内容を検証していく。こうした試みから、宗教的勢力が聖書の解釈を独占し、人々に押し付けることを批判し、人間一人一人が持つ理性的思考の自由と独立を説く。

宗教的権威による解釈から離れて、理性的な思考の下で聖書を読み解いていったとき、聖書には自然科学の知見と矛盾するものは何もないというのがスピノザの確信だった。

スピノザは言う。

自然の法則から帰結しないようなことは自然のうちには何一つ起こらない。また自然の法則は、神の知性自身に知られているあらゆるものごとに及ぶ。さらにまた、自然は一定不変の秩序を保っている。

ここでは、自然科学の法則と神の意志が同一視されている。自然法則の探究は、神の意志に反するものではない。また、その帰結として、聖書に示されている数々の奇跡も自然法則に逆らうものではないとされる。

キリスト教の正統な解釈では、奇跡は神の意志が示された出来事として捉えられている。スピノザは神のそのような「きまぐれ」的な意思の顕現を徹底して批判する。神の意志が完全なものだとすれば、一切の例外を許さない永遠不変の法則によって世界は支配されているべきだ、というのがスピノザの理解だ。

こうして、人格を持った神の姿というのが否定される。

スピノザはこうした考えに従って、聖書の内容を読み解いていく。スピノザによる聖書の読解は極めて現代的だ。

具体的な方法論としては。。。

・聖書が書かれた時代背景と執筆をした人物の意図を考えること。

・聖書の書かれたヘブライ語の文法や表現を考慮に入れること。

・書かれた時代ごとの人々の知識や理解力を踏まえて読み解くこと。

などだ。

今では、ごく当たり前のようなものばかりだが、聖書に書かれていることが、神の言葉そのものとして受け入れられていた時代には、スピノザの主張は聖書の否定として受け止められることになった。

実際、スピノザの解釈を押し進めていくと、聖書に書かれている内容のほとんどが、表現上の問題となり、神の意志とは直接関係ないものになってしまう。聖書を執筆した者たちの表現上の問題や、社会的な制約や条件が、聖書の記述に様々な歪みを与えているとスピノザは見る。

聖書は、それぞれの時代に様々な人々の手によって、多様な意図の下で書かれている。その結果、聖書の原文には、歪みや不明瞭さが生じている。そのまま読めば、聖書にはさまざまな矛盾や非合理な点が存在していることに気が付くだろう。これが、聖書の解釈を巡る宗教対立の原因ともなっている。

だが、スピノザは、それでも聖書の記述に生じた歪みを取り除き、聖書を丹念に読み解いていけば、そこから普遍的な神の意志を見出すことができるという。 聖書の内容を理性の下により理解し、それが書かれた時代背景や社会的条件を考慮して読み進めること―――現代風に言えば、史料批判 (Source Criticism) だ。

そして、聖書全体を貫いている神の意志をスピノザは読み解いていく。

それが「隣人愛」だ。スピノザはこうした神の意志を伝えるために書かれたものこそが聖書だと結論付けている。

思想の自由について

スピノザがこのような急進的な聖書解釈を行った背景のひとつには、宗派間の対立と宗教的権威による思想の弾圧があった。聖書の解釈を巡って、宗派が対立し、紛争へと発展するという事態は、聖書の解釈の仕方そのものに誤りがあるから起こるものだ。各個人が持つ自然の光(理性)によって聖書を解釈することを許さず、宗教的権威が、自らの都合の良い解釈を人々に押し付けようとすることからすべての誤りが生じる。

各人が持つ思考の自由を認めることこそが重要なのだ。

ひとはそれぞれ、ものごと(これには宗教のことも含まれる)を自由に考える至高の権利を持っている。そしてこの権利を放棄できる人がいるなどとは到底考えられない。ということは、宗教について自由に判断する至高の権利や権威も、ひいては宗教を自分に納得のいくように説明し解釈する権利や権威も、やはり各人が持っているのである。

この著作の最も歴史的な意義は、この部分にこそあると言えるだろう。スピノザは、宗教による対立と弾圧を宗教を批判することによって乗り越えようとしたのではなく、聖書の読解を通じて、聖書内部からその批判の根拠を見出そうとしたのだ。

いわば、聖書の内容そのものによって、思想の自由を根拠付けようとしたのだと言える。

しかし、こうしたスピノザの意図は空しく、『神学・政治論』は無神論の書と見做され、オランダの政局が不安定になるとともに、1664年発禁処分となった。その後、19世紀になるまで日の目を見ることは無くなっていくのだった。

コメント