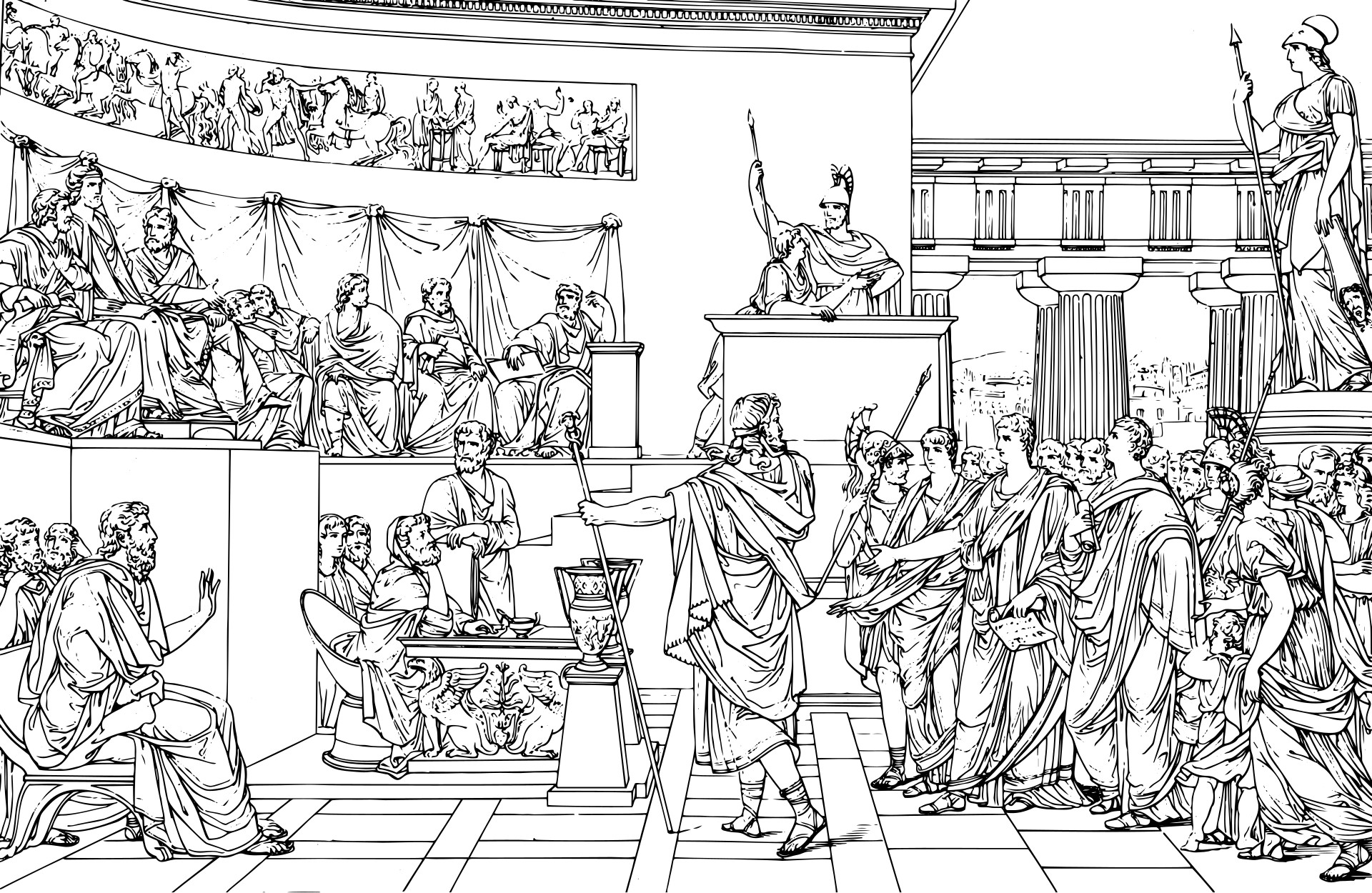

プラトン『プロタゴラス』(390 BC?)

若きソクラテスの姿

プラトンの対話篇『プロタゴラス』は、最も若い頃のソクラテスを描いた作品の一つ。作中ではソクラテスは36歳、執筆当時のプラトン自身もおそらく30代であり、この対話篇はプラトンの初期作品群に属する。

舞台は紀元前433年、ペルシャ戦争後のアテネが黄金期を迎え、ペリクレスのもとで民主政が確立された時代である。当時のアテネには、各地からソフィスト(知恵の教師)たちが集い、知的な議論が盛んに行われていた。

この作品では、若きソクラテスが、老獪なソフィストの代表格であるプロタゴラスに議論を挑む。ソクラテスは、自らの思想を一方的に展開することはせず、むしろ対話相手の主張を精査し、その論理的矛盾を明らかにする姿勢を貫く。

若さゆえに、哲学的な探求を求めるソクラテスの姿が印象的に描かれている。

「アレテー」という言葉を巡る問い

ここでの二人の対話は、「徳(ἀρετή アレテー)」を教えることは可能か、という問いを巡って進められる。

アレテーとは、「徳」と訳されるが、単に倫理的な「善」や「道徳」だけを指すのではない。古代ギリシア語におけるこの語は、存在者がそれぞれの本性において最良であることを示す「卓越性」や「能力」といった、より広範な意味を持っている。

ソクラテスはまず、アレテーとは何かという言葉の意味について執拗に問い続ける。しかし、ここでのソクラテスの議論は、アレテーの定義や本質的な意味を探ろうとするよりも、アレテーという言葉の使い方を巡る問いへと向かう。

たとえば、ソクラテスはこう問う。

- アレテーは「全体」として一つのものなのか、それとも複数の「部分」から成るものなのか?

- それは統一された徳なのか、それとも勇気・節制・正義など多様な徳の集合なのか?

このように、ソクラテスは概念の使い方や論理構造に関して緻密な検討を加えていく。そのため、こうした議論は現代の私たちから見ると、やや言葉の綾を弄しているだけに見えるかもしれない。あたかも本質的な議論から逸脱し、言語の用法をめぐる瑣末な議論に没入しているように映るのだ。

言葉と真理のはざまで──プラトンが描く哲学の難路

最終的に、この対話の議論は一見して奇妙な結論に至る。アレテーという語は、場合によっては「知識」と同一視されうるし、また別の場合には知識とは異なる「性質」や「資質」として捉えられる。そのため、「徳は教えることができる」とも言えるし、「教えることはできない」とも言える──そのすべては、語の使い方次第だというわけである。

このように、『プロタゴラス』におけるソクラテスの議論は、結論の確定よりも、問い続ける姿勢そのものに重点が置かれている。だが、プラトンはなぜ、このような結末を描いたのか。

プラトンは、ソクラテスのこうした議論を描くことによって何を表そうとしていたのだろうか。

言葉そのものを問う哲学のはじまり──ソクラテスという転機

プラトンは、対話篇という形式で、ソクラテスの思想を後世に伝えた。その形式には必然的な意味がある。というのも、ソクラテスの哲学的手法は、相手の言葉の使い方や論理展開を批判的に吟味するという、まさに「対話」の過程においてこそ力を発揮するものだったからだ。読者は、彼の対話を追うことで、問いと答えの応酬のなかで形づくられていく思索のプロセスを追体験できる。

ここで重要なのは、彼の問いが対象の「定義」や「本質」を直接問題にするのではなく、むしろそれを語る「言葉の使い方」に向けられている点である。

つまり、ソクラテスの問いは、私たちが思考において無自覚に用いている言葉そのものを検証するというメタ的な次元へと切り込む。こうした言葉の意味や用法の吟味を通じて、私たちは「言葉で思考するとはどういうことか」という問いに直面することになる。まさにこの地点において、哲学が始まるのだ。

ソクラテス以前の思想家たち、いわゆる自然哲学者(タレスやアナクシマンドロスら)は、世界の根源(アルケー)を自然や神々のうちに求めた。彼らの関心は、「存在とは何か」「万物は何から成るか」といった、自然の構造に関する問いに向けられていた。

しかしソクラテスは、そのような対象を直接問うのではなく、そうした問いを可能にする「言葉」そのものを問題にした。言葉を用いて言葉を考える──この反省的態度のなかに、哲学は本格的に姿を現したのである。

このようにして、ギリシア哲学は一つの根本的転回を遂げた。自然を対象とした思索から、人間を対象とする思索──より正確には、「人間の思考そのものを対象とする哲学」への転換である。言い換えれば、世界を語る言葉の根拠を問うという、自らの思考を見つめ直す営みがはじまったのである。

この新たな哲学的態度は、のちにアリストテレスによって体系化され、「形而上学」「論理学」「弁論術」などの学問へと発展していく。だが、その出発点には、言葉の厳密な意味と用法を問い、思考の地盤を掘り下げようとしたソクラテスの姿があった。彼は、言葉を問題にした最初期の哲学者のひとりだったのである。

『プロタゴラス』におけるアレテー(徳)をめぐる議論も、まさにその試みのひとつである。この対話が提示するのは、徳の「定義」や「結論」ではなく、むしろその言葉をめぐって思索を深めていく過程そのものの意義だ。徳とは何かを問うことは、同時に「徳という言葉を我々はどのように使っているのか」という問いを内包している。そしてこの問いこそが、哲学の根源的営みとなるのである。

アレテーを巡る奇妙な対話は、当時のギリシャの人々に言葉の厳密な使い方の意義を強く自覚させたはずだ。

言葉の使い方を問題にしたソクラテスは、こうして最古の哲学者となっていったのだ。

コメント