哲学談戯

哲学談戯 プラトン中期の代表作『パイドン』における魂の不死とイデアの世界──想起説とイデア論

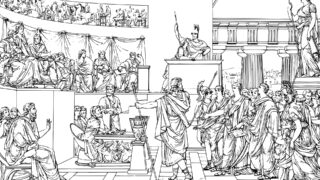

絵画:ジャック=ルイ・ダヴィッド『ソクラテスの死』(1787)プラトン『パイドン』(385 BC?)魂という不滅不変の存在──見ることのできないものを知る 『パイドン』は、ソクラテスが死刑執行の場で毒杯を仰ぐ最期の姿を描いた対話篇。哲学的に...

哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯  哲学談戯

哲学談戯