阿部謹也『刑吏の社会史』(1978)

社会史とは何か

社会史とは、何を対象とする歴史なのだろうか。政治史、経済史、法制度史、美術史、建築史といった分野は、その対象が明確で理解しやすい。しかし「社会史」と聞くと、何を扱う学問なのか直ちに把握しにくい。この曖昧さは、社会史が「歴史の全体像」を明らかにしようとする学問であることに由来する。

民衆の歴史を描く

従来の歴史学は、国家や権力者の動向を中心に据える政治史が主流だった。それに対し社会史は、歴史の主舞台から排除されてきた一般民衆、少数派、被差別者の生き方に光を当てようとする。社会の周縁に追いやられた人々への関心の高さが、社会史の大きな特徴である。

こうした人々は、文献資料にほとんど登場しない。政治的事件や権力者の記録とは異なり、庶民の暮らしは記録される動機が乏しく、時代が進むにつれて忘れられていく。そのため社会史は、文献に加えて、生活道具、儀礼、慣習、空間構造など、非文献的な資料も活用して、過去の人々の生を再構成しようとする。

差別の社会史

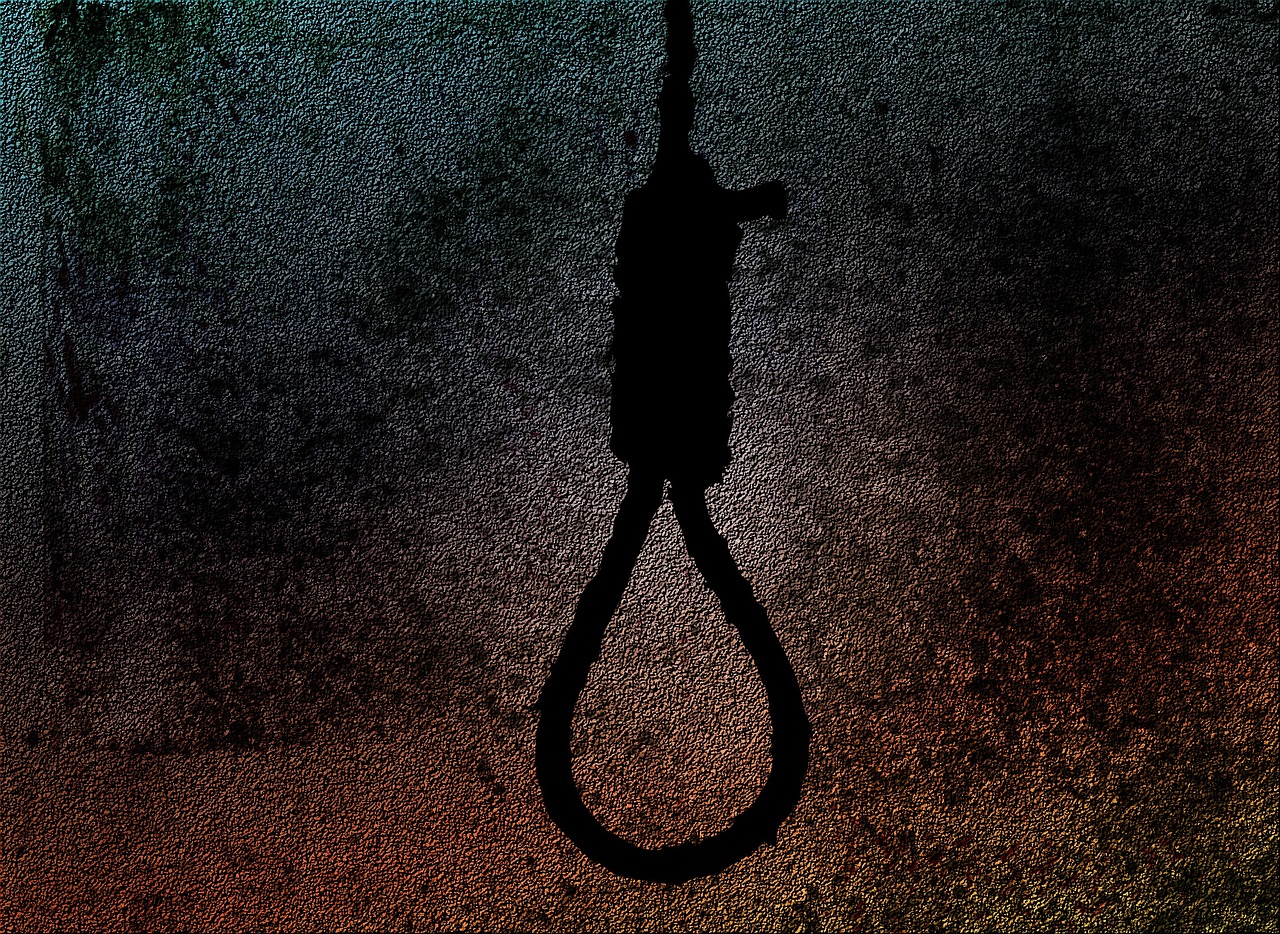

阿部謹也氏は、社会史の方法を用いて、被差別民や社会的に疎外された人々の生活と意識に迫ってきた。本書『刑吏の社会史』では、中世ヨーロッパで差別された職業民・刑吏を取り上げ、彼らの生活実態を通して、当時の人々が共有していた世界観や価値意識を明らかにしている。

本書の魅力は、単なる職業史として刑吏を描くのではなく、そこから差別を生む社会構造や、人々の思考の枠組みを浮かび上がらせていく点にある。社会史の役割は、史料に記された出来事の背後にある人々の価値観や世界像を再構成することにある。本書はまさに、その社会史的視座を体現する一級の成果である。

刑吏と皮剥ぎの社会史

卑賤な職業刑吏や皮剥ぎの登場

中世ヨーロッパにおいて、刑吏や皮剥ぎといった特定の職業が誕生したのは、社会の変容と密接に関連している。

キリスト教が受容される以前のゲルマン諸部族では、刑吏という専門職は存在せず、処刑は司祭や共同体全体によって行われる高貴な行為とさえ見なされていた。しかし、13世紀になると、アウグスブルクやリューベックなどの都市で初めて「卑賤な職業」としての刑吏が登場する。14世紀から15世紀にかけては小都市にもその姿が見られるようになり、この頃から近代に至るまで、彼らは常に蔑視と差別の対象となる生活を強いられたのである。

同じく14世紀頃からは、家畜の死骸処理の必要性から皮剥ぎという職業も現れた。都市が形成され、人口密度が高まるにつれて、死骸の放置は衛生上の危険となったため、その処理を専門とする者が生まれたのである。ハンブルクでは1384年に「bordelli」として記録され、この時点で既に名誉において劣る存在とされていた。

16世紀から17世紀にかけては、刑吏と皮剥ぎは賤民の中でも最も卑しいとされ、1530年のカール5世の帝国警察法令では、彼らに特別な服の着用が義務付けられたほどであった。

彼らは市民権を与えられてはいなかったものの、都市の共同生活を支える上で極めて重要な役割を担っていたため、公的には保護されていた。特に皮剥ぎは、特定の地域内での独占営業権という大きな特権を享受しており、その地域の家畜すべての死体処理を担い、他の皮剥ぎの営業を禁じる権利を持っていた。この特権は家畜所有者の不満を招くこともあり、もし飼い主が死んだ家畜を隠して埋めた場合、皮剥ぎはその家の戸に専用のナイフを突き立てて侵害を公表した。このナイフに触れると名誉ある市民も賤民に落ちるとされ、住人は賠償金を支払ってナイフを抜いてもらうしか方法はなかったのである。

差別の二面性

刑吏や皮剥ぎの職業には「触穢思想」が深く結びついており、監獄、刑場、処刑用具、皮剥ぎ用ナイフといった彼らの仕事に関わる物に触れると直ちに穢れると信じられていた。

しかし、興味深い矛盾も存在した。中世の人々は病気を神々や霊の作用と捉えていたため、生と死の狭間に立つ刑吏には何らかの不可思議な力があると信じていたのである。

人体解剖が禁じられていた中世において、刑吏は唯一人体解剖を行える存在であり、当時の医学の最先端にいた。このため、人々は日常的に刑吏を差別しながらも、病気や怪我の際には人目を忍んで彼らから薬や治療を受けに訪れたという事実がある。

また、死刑囚には処刑に先立って三日間にわたり最上の食事が与えられる「刑吏による宴席(Henkersmahl)」という習慣があった。この習慣は14世紀末に起源を持つとされ、フランクフルトでは1435年、シュトラスブルクでは1461年が最初とされている。この宴席は、死刑囚のためというよりも、むしろ残された町の人々のためのものであり、古来の和解の儀式としての意味合いが強かった。共に食卓を囲むことで神聖な共同体が形成され、恨みを忘れ、復讐しないことを誓うという側面を持っていたのである。

都市の成立と合理主義の進展

このような刑吏の登場は、12世紀から13世紀にかけてのヨーロッパ社会の大きな転換期、すなわち「12世紀ルネサンス」と深く関係している。この時代には都市が成立し、貨幣経済が浸透し、人々の生活様式とそれに伴う思考様式が合理化された。法は神聖で不可侵なものではなく、理性によって変更可能なものとして意識されるようになり、12世紀には民事法と刑法に分かれていった。

犯罪はもはや共同体の秩序の乱れとしてだけではなく、個人の責任として追及されるようになり、これにより「法の前に個人として現れる人間」が初めて登場したのである。刑吏の職業化と賤視は、このような都市法の整備と合理的思考の展開の中で進展した結果であり、犯罪が共同責任であるという考えが薄れたことによる一つの現象であった。

ツンフト(同職組合)の確立も、非ツンフト住民の賤民化に影響を与えた。ツンフトは単なる職業組合ではなく、全人格的な組織であり、厳格な加入条件を設定することで、都市に流入する多くの人々から自分たちの地位を守ろうとしたのである。このツンフト規約が成立した時期に、卑賤感が一般化する発端が見出される。

しかし、14世紀から15世紀にかけて都市内部で社会的対立が激化し、即決裁判や処刑が急増する中で、刑吏は国家権力の具体的な現れとして民衆の不満の捌け口となっていった。市民の刑吏に対する嫌悪感は、国家権力による処刑に対する市民の反感の無意識的な表現であったとも言える。

それでも、18世紀以降、賤民の多くにツンフト加入権が認められ、19世紀には営業の自由が認められることでツンフトが解体され、刑吏の賤視を正当化する社会制度は徐々に解体されていった。1819年には、刑吏にも軍務が課せられ、初めて市民としての名誉が与えられることになる。

中世の刑吏や皮剥ぎは、社会にとって不可欠な役割を担いながらも、最も蔑視される存在であった。彼らはまるで、社会が直視したくない「影」の部分を一身に引き受けることで、かえってその矛盾を浮き彫りにした存在であったと言えるだろう。

コメント