シニシズム(Cynicism)の意味と語源とは?

英語のシニカル(cynical)という言葉には、「冷笑的な」「人間の誠実さを信じない」といった意味がある。英英辞典 Lexico.com には、次のように定義されている。

- Believing that people are motivated purely by self-interest; distrustful of human sincerity or integrity.

- Concerned only with one’s own interests and typically disregarding accepted standards in order to achieve them.

人間の真摯さや尊厳を信用せず、人はみな純粋に自己利益のみに基づいて行動していると信じている──

このような態度を現代英語では cynical と呼び、その考え方をcynicism(シニシズム)という。

だが、この cynicism という語は、単なる冷笑主義を意味するだけの言葉ではなかった。その語源は、古代ギリシアの哲学派閥である キュニコス派(kynikos) にさかのぼる。

なぜ「犬儒(犬のような哲学者)」と呼ばれたのか?

キュニコス派の名は、ギリシア語で「犬」を意味する キュオーン(kyōn) に由来している。「キュニコス(kynikos)」とは、「犬のような」という形容詞であり、直訳すればキュニコス派とは「犬のような人々」という意味になる。このため、日本語では「犬儒派」とも訳されている。

では、なぜ彼らは「犬のような人々」と呼ばれることになったのか?

アンティステネスとキュニコス派の成立 ──犬儒の起源をめぐって

紀元前4世紀前半の哲学者アンティステネス(紀元前446年頃 – 紀元前366年頃)は、古代ギリシアの哲学派キュニコス派(犬儒派)の創始者とされる人物である。彼はソクラテスの弟子であり、その教えを受け継ぎつつ、より厳格で禁欲的な生の在り方を模索した。

アンティステネスは、アテナイの南郊にあるキュノサルゲス(Cynosarges)という体育場(ギュムナシオン)を拠点として哲学を講じていた。キュノサルゲスは、アリストテレスのリュケイオンやプラトンのアカデメイアと並び、アテナイにおける著名な学問・修養の場であった。

この「キュノサルゲス」という名は、古代ギリシア語で「すばしこい犬」あるいは「白い犬」を意味する。伝説によれば、かつて神殿でディデュモスという男が供犠を行っていた際、どこからともなく犬が現れ、供物を奪って逃げ込んだ場所がこの地だったという。この逸話から地名が生まれ、のちにこの地を拠点にしていたアンティステネスの学派が、キュニコス派と呼ばれるようになった。それがこのキュニコス=「犬のような人々」という名称の語源となった──というのが一般的な理解である。

この点に関しては、ストア派がその名をストア(柱廊)での講義に由来するのと同様に、「学派の名は教えが説かれた場所から生まれた」とする考え方に立っている。だが、キュニコス派の名称の由来については他にも説が存在する。

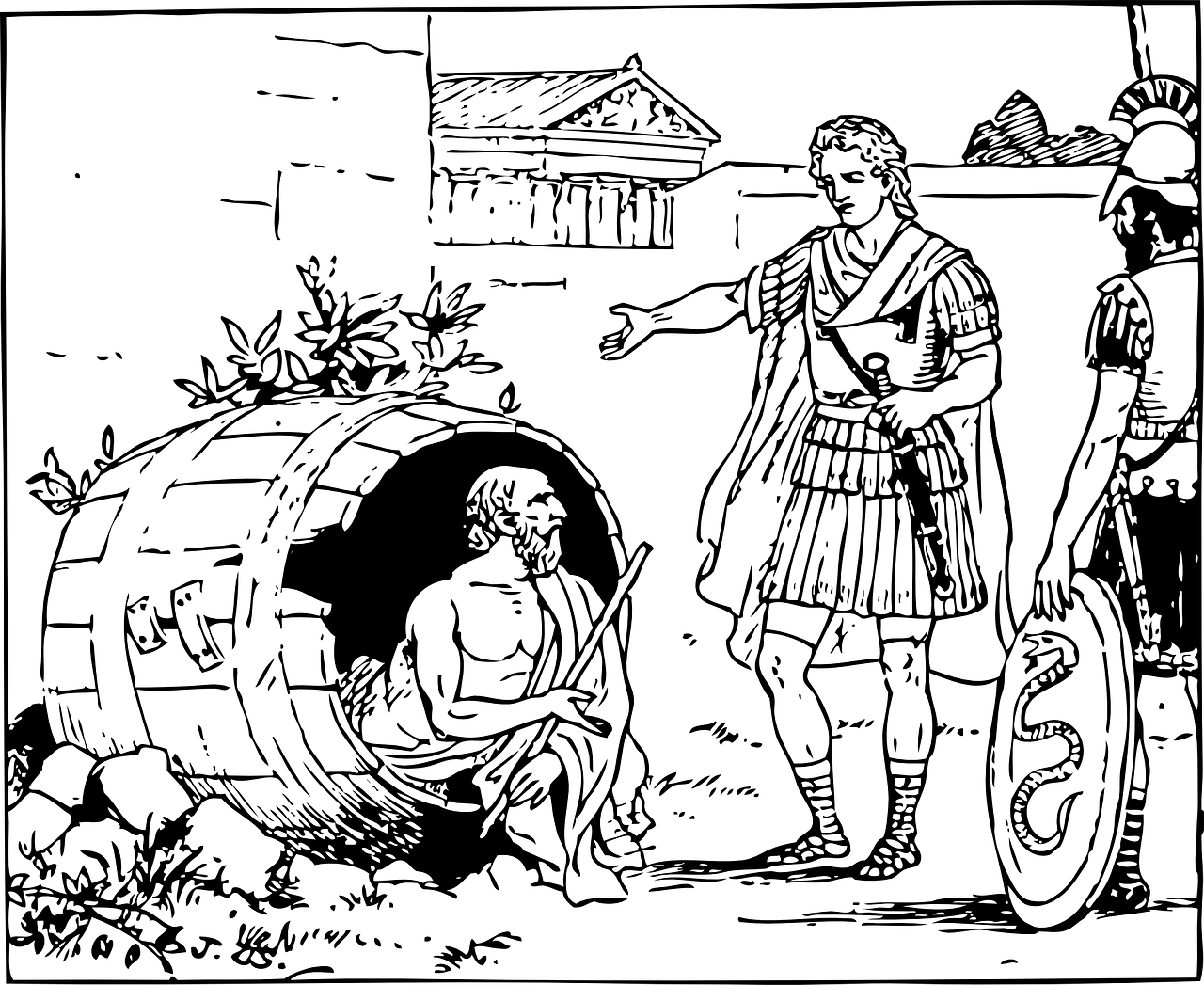

「犬」として生きた哲学者

アンティステネスは贅沢を徹底的に排し、質素で自立した生活を実践した。彼は粗末な外套を身にまとい、身の回りのものは杖とずだ袋だけという出で立ちであった。その姿は市民から嘲笑の対象ともなったが、彼はその生き方を恥じることなく貫いた。

こうした生活ぶりから、彼は「ハプロキュオン(haplokyon)」──純然たる犬、まさしく犬そのものと呼ばれたという。すなわち、「犬のような生き方」を象徴する存在がアンティステネスその人であり、この呼称こそが「キュニコス派」の名称の由来──そう考える説もある。

キュニスモス──「犬のように生きる」という思想

アンティステネスの哲学は、単なる清貧や禁欲ではない。それは、人間の本性に忠実に、欲望や虚飾に惑わされずに生きるという実践哲学であった。彼は師であるソクラテスから、アタラクシア(ataraxia)──「困難に耐えること」「情念に左右されない心」を学び、それを徹底して実践した。

後代の伝記作家ディオゲネス・ラエルティオスは、彼を次のように評している。

ソクラテスから「困難に耐えること」を学んだり、また「情念に乱されない心」を見習ったりして、かくして彼は、「キュニコス的な生き方」(キュニスモス)の創始者となったのである。

ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝(中)』p.110

ここに見られるキュニスモス(kynismos)とは、「犬のように生きる」ことを指すが、それは本能に従うことでも放縦なことでもない。むしろ、社会の偽善や虚栄を拒み、自然に即した本来的な人間の姿を追求する態度を意味していた。

キュニコス派の哲学者たちは、社会の慣習や道徳、文明的生活を拒み、自然に即した生き方 を理想とした。富や名誉、権力といった人間社会の価値を否定し、自給自足の質素な生活を選んだその姿勢は、他人から見ればまるで「野良犬」のように映ったのだろう。実際、「キュニコス」という呼称には、当初から軽蔑や嘲笑の意味合いが含まれていた。

冷笑主義と自然主義──本来のキュニコス派の思想

今日、「cynicism」は単に人間不信や道徳への懐疑を意味する言葉として用いられている。しかし、本来のキュニコス派が行ったのは単なる皮肉や否定ではない。

彼らは「自然に従って生きよ(kata physin zēn)」という理念を掲げ、それを徹底的に実践しようとした。文明や社会規範を否定したのも、それを目的としたのではなく、人為的な虚飾を脱し、より本質的な人間のあり方を探ろうとした結果だったのである。

つまり、キュニコス派の思想の核心には、社会の常識や制度に対する根源的な批判精神と、自然との一致を求める哲学的志向があった。冷笑の態度ではなく、むしろ真に生きるとは何かを問い直す姿勢こそが、彼らの本質だったのである。

結びに──犬儒主義を再評価する

今日の「cynicism」は、単なるニヒリズムや皮肉として理解されがちだが、その語源にあるキュニコス派の哲学は、社会の虚構を見抜く洞察と、それに抗う実践的態度に満ちていた。「犬のような」生き方の背後にあった自由と真理への徹底的な希求にこそ彼らの価値があった。

コメント