犬と呼ばれた哲学者──ディオゲネス

John William Waterhouse – Diogenes (1882)

古代ギリシア語で「犬」のことをキュオーン(kyon)という。その形容詞キュニコス(Kynikos)は、「犬のような」という意味である。

この「キュニコス」という語で呼ばれた人々がいた。アンティステネスを中心とする哲学者たち、いわゆるキュニコス派(犬儒派)である。

キュニコス派の思想を最も鮮烈に体現した存在──それが哲学者ディオゲネス(Diogenes)だ。アンティステネスがこの思想の創始者であるとすれば、ディオゲネスはその徹底的な実践者であった。彼は既成の社会秩序や慣習に徹底的に反抗し、「自然に従って生きる」という理念を極限まで貫いた。その生き様は、まさに「犬儒(cynicism)」という語の象徴となっている。

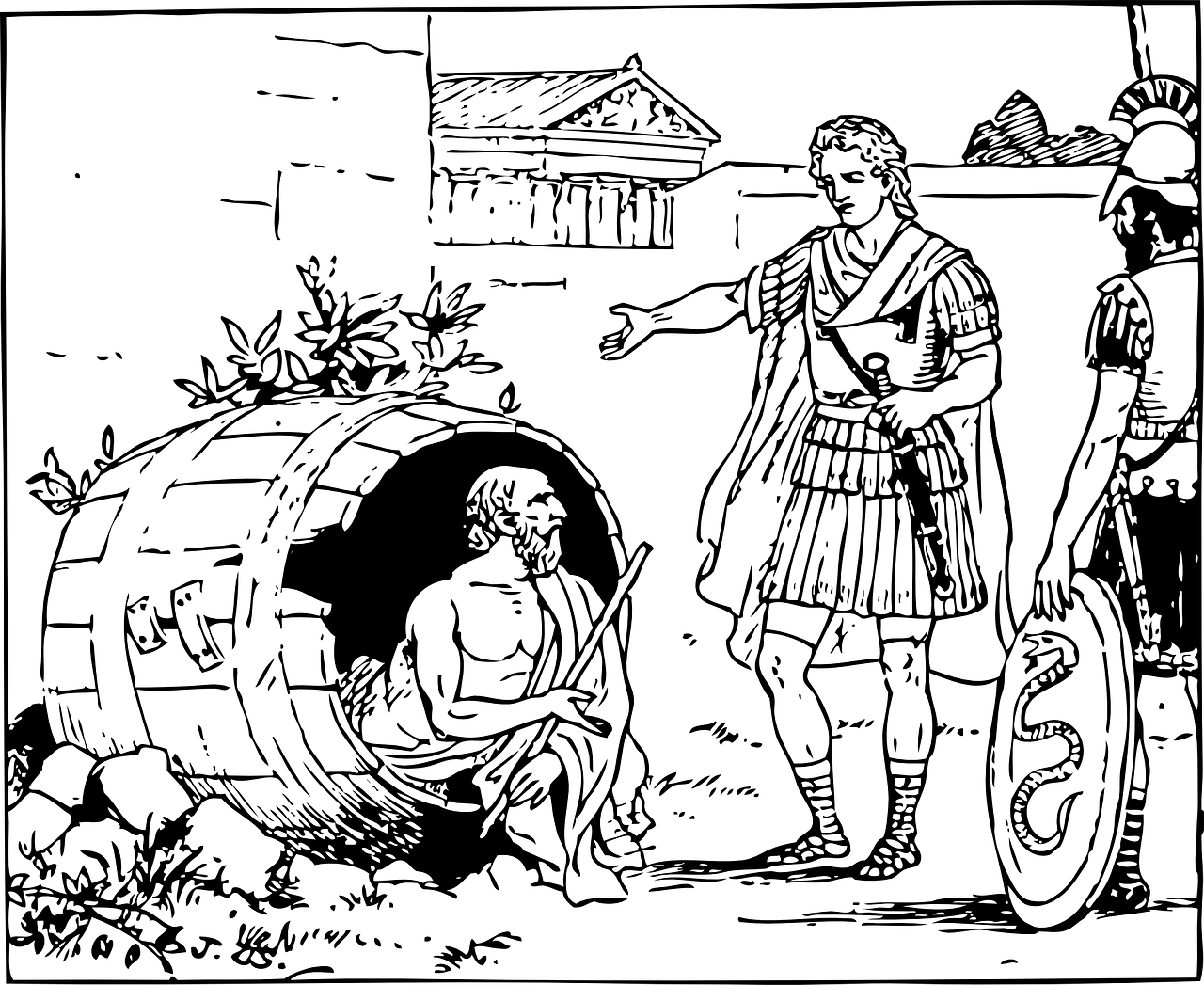

ディオゲネスは紀元前4世紀後半にアテナイとコリントスを放浪した遁世の哲学者。浮浪の生活で住まいを持たなかったため、大きな水甕(ピトス)の中で暮らしていた。そのため、後世、樽のディオゲネスとも呼ばれた。

彼には様々な逸話が残っている。日中に明かりを持ち、裸同然の姿でアテナイの街をうろついた。人々がどこへ行くのかと彼に尋ねたところ、「人間を探しているのだ」と答えたという。

このような風変わりな哲人ディオゲネスは、古代ギリシア世界において広く知られる存在となり、プルタルコスの記述によれば、あのアレクサンドロス大王とも面会したとされている。

紀元前336年、アレクサンドロスがマケドニアの全権将軍となり、東方遠征に先立ってコリントスに滞在していた折、同地にいたディオゲネスを自ら訪ねたという。大王が「望むものは何か」と尋ねると、ちょうど日向で日を浴びていたディオゲネスは、「その日の当たるところをどいてくれ」とだけ答えたという。

世俗的なものに徹底して背を向けて生きたディオゲネス。

「自然にしたがって生きよ」を信条とし、富の所有や社会的な権威といった虚飾を一貫して排した。彼はどのようにして「キュニコス」と呼ばれるようになったのだろうか。

シノペのディオゲネス

ディオゲネスは、紀元前412年頃、アナトリア(小アジア)の港湾都市シノペで生まれた。シノペは紀元前8世紀頃にミレトスのギリシア人によって建設された植民都市であり、黒海とメソポタミアを結ぶ交易の要衝として、商業・文化の両面で繁栄を誇っていた。

彼の父ヒケシアスは、この都市で両替商(トラペズィテース)を営んでいた。両替商といってもその業務は多岐にわたり、通貨の交換のみならず、金銭の貸し付け、硬貨の真贋判定、さらには貨幣の鋳造までも担っていた。こうした職業は都市経済の中枢を成すものであり、極めて公的かつ信頼性の高い立場にあった。

ディオゲネスもまた、父の仕事を手伝い、貨幣鋳造に関わる職人たちを束ねる監督的な役割を果たしていたとされる。シノペ時代の彼は、社会的地位も高く、経済的にも裕福な生活を送っていたと考えられる。

しかし、この安定した地位と生活は、ある出来事によって一瞬にして失われることとなる。

貨幣改鋳事件

ディオゲネスとその父ヒケシアスは、何らかの理由により、貨幣を粗悪なものへと改鋳する事件に関与したとされる。具体的な時期は不明であるが、考古学的証拠からは、紀元前350年以降の出来事と推定されている。

紀元前370年から362年のものとされる出土貨幣には、当時のアケメネス朝ペルシアのカッパドキア太守ダタメス(Datames)の名が刻まれているが、それ以降の貨幣にはヒケシアスの名が記されている。

このヒケシアス名の貨幣の中には、贋造と見なされるものが多数含まれており、ディオゲネスとヒケシアスが貨幣改鋳に直接関わっていたことはほぼ確実と見られている。ただし、その動機については明確な記録が残されていない。

『ギリシア哲学者列伝』の著者ディオゲネス・ラエルティオスは、ディオゲネスがデルポイの神託に従った結果だという逸話を紹介している。また一説には、ペルシアから流入した偽造通貨工作に巻き込まれ、その責任を負わされた可能性も指摘されているが、いずれも確証には欠ける。

いずれにせよ、この事件を契機として、ディオゲネスはシノペを追われることとなり、亡命者としてアテナイへと逃れる道を選んだ。

アンティステネス──キュニコス派の祖?

ディオゲネスは、アテナイでソクラテスの弟子アンティステネスのもとに身を寄せたと伝えられている。

アンティステネスは、キュニコス派(犬儒派)の祖とされる人物であり、ソクラテスの直弟子でもあった。仮にディオゲネスがアンティステネスに師事したとすれば、彼はソクラテスの“孫弟子”にあたることになる。

だが、近年この説は疑われている。アンティステネスは、紀元前366年には亡くなっていると考えられているので、もし仮にディオゲネスの貨幣鋳造事件が近年の考古学的実証が示すように前350年以降だとすれば、ディオゲネスがアンティステネスに学んだというこの話は後世の創作ということになる。

ストア派はディオゲネスの系譜から生まれているため、後世のローマ時代のストア派の学者が、自らの学派の祖をソクラテスにまで遡らせるために権威付けとして創作した可能性があるという。

アンティステネスの著作は失われていて、現代にはまったく伝わっていない。だが、断片的に残された言葉からは、よりストア派に通ずる考え方であることが分かる。アンティステネスは、世間からの嘲笑や非難、物質的な困窮に対して、平然と構える心の平安──アパテイア(無感動)を重視し、それを実践している。

だが、ディオゲネスはよりエピキュリアンに近く、生きる上で最低限必要なもの以上を一切求めない、そのような「生活様式それ自体」が彼の哲学であった。貧相な生活に動じないのではなく、財産を捨て去る生活それ自体が彼の思想の表現なのである。それは「自然に従う」という彼の思想の体現だった。

そのため、彼の生活は清貧というよりは、物乞い的生き方そのものだった。ディオゲネスは物乞いをして日々の生活をしのぎ、住まいを持たずに水甕の中で暮らした。

当時、アテナイに住む人々の中でも最貧困層は、物乞いをしながら、土製の水甕(ピトス)の中で雨風をしのいでいた。ディオゲネスの生き方は、物乞いそのものであり、犬同然のものだった。粗末な身なりをしていたアンティステネスが「犬のようだ」と呼ばれたように、アテナイの人々が物乞い的生活をする人々を一般的に「キュニコス」と呼んでいたであろうことは十分に想像できる。

そのため、ディオゲネスがアンティステネスとの間に師弟関係がなかったとすれば、ディオゲネスのこの物乞い的生活様式がキュニコスと呼ばれ、後に彼の思想そのものがキュニコスと呼ばれるに至ったと考えた方がより自然なように思える。

つまり、キュニコスとは、もともとアテナイで反世俗的、遁世的生活をしている人々への単なる蔑称であり、それがディオゲネスの登場によって、思想的立場を表すものとして呼ばれるようになったのではないか。キュニコスという言葉が、一つの思想的態度を表すものとなったあとで、その源流がアンティステネスまで遡り「キュノサルゲス」という語源神話が生まれた、と考えた方が自然ではないだろうか。

「キュニコス」という言葉が一つの思想を表すものとして最初に呼ばれたとすれば、それはディオゲネスの思想や生き方の方がより似つかわしいだろう。犬のような生活でも苦にしないというのではなく、犬のような生活にこそ意味を見出したのがディオゲネスだからだ。キュニコス派の祖はディオゲネスだったかもしれない。

キュニコス派の名前の由来がアンティステネスにあるのか、ディオゲネスにあるのかははっきりとした確証は何もないが、少なくともディオゲネス以前に、当時の爛熟したアテナイの都市生活に対して、反世俗的な立場から清貧の思想を実践していた人々が存在したことは確かである。

それが、後のストア派やエピクロス派の興隆につながっていく。

では、ディオゲネスがキュニコス的生き方を始めたきっかけは何だったのであろうか?プルタルコスがこの経緯を記している。

それによれば、アテナイの人々が祭りや観劇に興じていたある日、すべてを失い、困窮していたディオゲネスは、自分の境遇に打ちひしがれていた。その時、自らの食べていたパンのクズをネズミが貪っている姿を見て、忽然と悟ったのだという。ネズミには社会的地位も財産も何もない。目の前にあるものだけで、日々を生きている。これが本来の自然の生き方なのだと──

こうしてすべてを捨て去り、ずだ袋と杖だけを持ち、甕のなかで生活する遁世の哲学者、ディオゲネスが誕生したのである。

「柄杓すら不要」と言い切った徹底主義者

ディオゲネスは、「自然に従って生きる」ことを信条とし、富や名声といった社会的価値を虚飾と見なし、必要最小限のものだけで生きるという態度を徹底した。

その生活ぶりを象徴する逸話がある。ある日、ディオゲネスは少年が手で水をすくって飲む姿を目にする。すると彼は、それまで使っていた柄杓すら無用と悟り、即座にそれを捨てたという。彼にとっては、必要最低限の暮らしすら、さらなる自然な生の探求の前では簡単に捨て去るべき対象だったのだ。

この徹底した「無所有」の実践は、単なる個人的な選択にとどまらず、社会そのものへの根源的な批判、すなわち文明批判の萌芽を含んでいる。そもそも文明の発展とは、生産技術の向上とそれによる生産力の増大を基盤としている。だがディオゲネスの無所有の思想は、その前提に対して「モノを所有しない」という態度から異議を唱え、「生産」や「蓄積」が本当に人間にとって望ましいのかを問うている。「無所有」の思想は、その常識的な判断をいったん保留(epokhē)し、モノを所有することを拒否することで、文明が発展することの意義そのものを問い直す契機となる。

こうした姿勢の背景には、ディオゲネス自身の実体験があるのかもしれない。彼は、故郷シノペで高い社会的地位と財産を持ちながらも、それを失ってアテナイへと流れ着いた人物である。地位や財産がある間はそれに依存し、安心を得るかもしれないが、それを失ったときにこそ、人は深い精神的な苦痛と不安に直面する。ディオゲネスは、その苦しみを通して、「真に安定した生」とは外的条件に左右されない生であるべきだと理解したのだろう。

とはいえ、人間が生きていくうえで、すべてを捨て去ることは不可能である。ディオゲネスが目指したのは、すべてを拒絶することではなく、自分にとって本当に必要なものを見極めることだった。彼は、何が必要かと問われた際、「パンと水だけを与えてくれ、それで立派な宴を開くことができる」と答えたという。この言葉は、彼の「足るを知る」精神をよく表している。

ディオゲネスは無所有という文明批判から、「足るを知る」という実践的な「生」の規範を導いた。彼はこうしてキュニコス的生き方を確立した。

Jean-Léon Gérôme – Diogenes Sitting in His Tub (1860)

狂えるソクラテス

このような批判精神の源泉はソクラテスにまで遡ることができる。ソクラテスは、「すでに知っている」という常識的判断を保留し、自らの、そして、人々の無知を暴いていった。その哲学の出発点は、無条件の知識の否定にあり、批判的精神を基盤としていた。

この批判精神は、人間の幸福に対する考察にも及んでいる。ソクラテスは、幸福とは地位や富といった外的条件によって決まるものではなく、「魂への配慮(エピメレイア・テース・プシュケース)」によってこそ得られると考えた。この精神主義的な幸福論は、後世の哲学に大きな影響を与え、とりわけストア派においては、自死を通じて魂の自律を貫いたソクラテスの最期の姿が、「理想的な死」として高く評価されるようになる。

一方、キュニコス派は、ソクラテスの「魂への気遣い」を精神が乱されないこととして受け継いだ。彼らにとっての幸福とは、何よりも精神が平穏(アタラクシア)であることであり、そのためにはあらゆる執着から解放される必要があると考えた。人は何かを失うとき、苦しみ、精神の平穏を見失ってしまう。だが、自然の中には、地位も名誉も財産もない。であるならば、それらは本来、人間にとってすべて不必要なものなのだ。「足るを知る」ことこそ、幸福のための要件なのだ。

ディオゲネスは「自然にしたがって生きよ」と説いた。それは「足るを知る」ことによって本来の人間の姿を取り戻そうとする態度だと言える。

プラトンはディオゲネスを評して、「狂えるソクラテス」と呼んでいる。ディオゲネスの思想の根底には、ソクラテスの哲学と通底するものがあることをプラトンは理解していたのだろう。だが、ディオゲネスの態度は極めて急進的(radical)なもので、一般的に中庸(メソテース)を美徳とする古代ギリシア的観念からは極めて異質だった。「狂えるソクラテス」とはまさに言い得て妙なものだろう。

ディオゲネスはその奇行を伝える逸話ばかりが注目されがちだが、その根底にあるのは批判精神であり、文明批判である。「自然にしたがって生きよ」という彼の思想は、理論としてではなく、実践としてのみ表現され得るものだった。しかも極めて急進的な態度によって。

キュニコス派はその思想的性格から、学派として拡大することはなかったが、ディオゲネスの強烈な生き様は、その後の哲学思想に多大な影響を与えることになる。彼の生き方と箴言は、今もなお多くの人を惹きつけている。

参考図書

國方栄二『ストア派の哲人たち』(2019)

ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝(中)』(1989)

コメント