デカルト『方法序説』(1637)

デカルトと中世──近代哲学の起点は本当に「断絶」だったのか

「認識する主体(精神)の発見」「機械論的身体観」「数量化された自然像」──

これらは、近代的世界観の根幹をなす概念である。そして、こうした考え方を最初に体系的に提示したのがデカルトの哲学だとされている。実際、「近代合理主義の祖」として彼がしばしば位置づけられるのもそのためだ。デカルトの思想は今日、「理性に基づく思考の原点」として、現代哲学や科学的世界観の出発点とされている。

だが、デカルトを17世紀を生きた一人の人物として見ると、彼の思想からは、もっと異なる側面が見えてくる。

彼の生き方そのものは、キリスト教的信仰やスコラ哲学など、中世的な世界観の中に強く囚われている。むしろ、中世的な思考や世界観の中を生きて、そこに限界を感じていたからこそ、それと格闘し、そこから抜け出すための試行が、彼を近代的な合理的思考法へと導いたと言えるかもしれない。

後世の合理主義者たちは、デカルトの思想から「理性」や「明晰判明な知」などの要素を選び取り、近代哲学の体系へと発展させた。だが、彼自身の哲学にはむしろ「中世からの脱却を目指す苦闘」こそが刻まれている。デカルトの近代性とは、その苦闘の痕跡の中にこそ見出されるべきなのだ。

自伝としての『方法序説』──思想的放浪の記録

中世的世界観との対決は、哲学を志しはじめた若きデカルトにとって、精神的危機を引き起こさずにはいなかった。彼の思想の足跡をたどると、ヨーロッパ各地を転々としながら思索を深めていく「旅する哲学者」としての姿が浮かび上がる。

その遍歴の一端が語られるのが『方法序説』である。この書は、哲学的体系の提示というよりも、自身の思索の動機と経緯を語る自伝的エッセイである。原題にある Discours という語も、「論述」、あるいはもっと単純に「考えを述べたもの」という意味で、より自由な文体を示唆している。

『方法序説』では、なぜ彼がスコラ的な自然理解に満足できなかったのか、いかにして懐疑を出発点とする認識論に至ったのか、その思想形成の内的軌跡が明らかにされている。つまりこの書は、単に哲学的方法を語る書ではなく、近代的思考への移行がいかに中世的枠組みの中で模索されたかを物語る記録でもあるのだ。

では、なぜデカルトはこのように、自らの思考の歩みを自分自身で語らなければならなかったのだろうか?

自然科学の台頭とキリスト教的世界観との緊張

デカルトの『方法序説』は、もともと彼の自然科学に関する諸論文(光学、気象学、幾何学)に添えられた序文として書かれたものである。そこでは、彼自身が提唱する数学的自然観の出発点や、その思想に至る過程が自伝的に語られている。

当時のデカルトは、すでに中世的な自然理解を根底から覆すような近代的自然観──つまり、数量化と機械論に基づく自然の把握──に達していた。しかし、彼はそれを単に提示するのではなく、なぜそのような考えに至ったのかを説明する必要を感じていた。というのも、当時のヨーロッパでは、自然科学的な世界観が「神の創造した秩序」を脅かすものとして、宗教的権威から厳しい監視と弾圧を受けていたからである。

実際、ガリレオが異端審問にかけられ、有罪判決を受けたのは1633年──『方法序説』の出版(1637年)のわずか4年前の出来事である。ガリレオ事件は、自然科学の発展が教会権力と正面から衝突することを明示的に示した事件であり、その衝撃は思想家や科学者に深い萎縮効果をもたらした。

このような状況下で、デカルトは自身の自然観が宗教的信仰を否定するものではないことを示す必要に迫られた。『方法序説』はそのための“思想的安全装置”としての機能も果たしていた。序文の中でデカルトは、自らの立場に対して批判があるなら反論を送ってほしいと読者に呼びかけており、次作でそれらの反論に答えると明言している。これは、あらかじめ批判の機会を設けることで宗教的対立を避け、冷静な哲学的対話に持ち込もうとする戦略的配慮だった。

実際に、その「次作」となるのが『省察』(1641年)であり、そこでは実名・匿名を問わず複数の批判に対する回答が付されたかたちで出版されている。このように、デカルトの著作は単なる哲学的・科学的思索の記録にとどまらず、信仰と理性の衝突という時代的緊張の中で、自身の思想をどう提示し、どう防衛するかという、知的戦略の産物でもあった。

宗教人としてのデカルト──信仰と合理精神の融合

デカルトの哲学と自然科学的思考は、従来の世界観を大きく転換させるほど革新的なものであった。しかし、彼自身の生き方は、必ずしも「革命的」と言えるものではない。むしろ、彼は、常識的かつ慎重な人物として生きている。

そして、現代人の目から見て最も興味深い点は、デカルト本人は、非常に信仰心の篤い人物だったということだ。

宗教的な権威に抗ってまで、自らの科学思想を世に問わなければならない、とした動機そのものが、彼の信仰に基づいた信念によっているのだ。

当時、自然科学や合理主義の進展により、世界を理性的に把握する試みが広がり、それに伴って懐疑主義が勢いを増していた。さらにデカルトが『方法序説』を執筆していた時は、宗教改革をきっかけとした三十年戦争のさなかで、人々の信仰心も揺れていた。

このように人々の精神的基盤が揺れ動いていた時代に、いかにして絶対的に確実な思考の根拠を得ることができるのか、また、確実な信仰の基盤を得ることができるのか。

この問題意識が、あの有名な命題──「我思う、ゆえに我あり」(Cogito, ergo sum)へと彼を導くことになる。たとえあらゆることを疑っても、「疑っている自分」の存在だけは否定できない。ここに、思考の絶対的基盤が見出されたのである。そしてデカルトにとって、この命題は単に認識の確実性を保障するだけでなく、信仰の確実性を導き出すための出発点でもあった。

この確信を土台として、彼の思索は「神の存在証明」へと進んでいく。合理的で明晰な推論によって神の存在を証し、その神が欺かない存在である以上、私たちが理性によって把握する世界もまた信頼に足るものだと考える──理性の正当性と信仰の確実性は、デカルトにとって一つの体系の中に位置づけられていたのである。

実際、デカルトは『方法序説』の中で、信仰に生きる者としての姿勢を率直に語っている。「確実な知が得られるまでは、伝統と法律に従うべきである」「社会の常識や宗教的価値観は尊重されるべきだ」といった言葉からは、激動の時代にあってなお信仰と秩序を重んじる姿勢がうかがえる。

アリストテレス的自然観やスコラ哲学からは、全く異なる近代的な自然科学を構想しながら、一方で常識的な一キリスト教徒として生きるデカルトの二面的な姿は、まさに彼自身の存在が、中世と近代の架け橋となっていることを思わせる。

しかし、これは、あくまで近代人の視点から見た考え方だろう。おそらくデカルト自身にとっては、合理的な自然観を打ち立てることが、信仰の証明であって、信仰心と合理的な精神の両者は、決して矛盾するものではなく、デカルトの中では同一のものであったはずだ。

こうした現代人から見ると矛盾したものの融合が、デカルトの思考の面白さだと思う。そして、『方法序説』は、こうした信仰心と合理的精神の融合するデカルトの思考の足跡を現代に伝えているのだ。

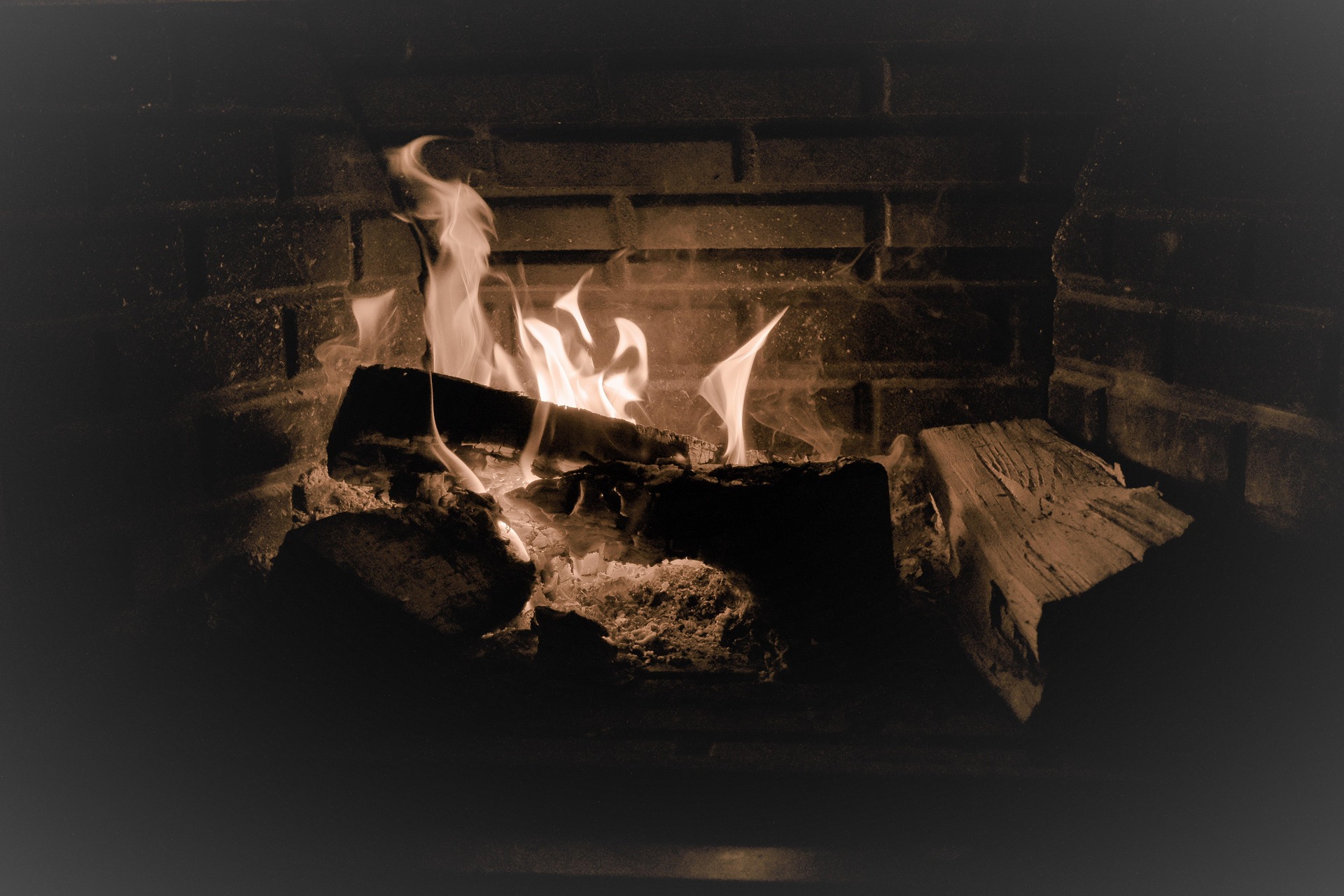

暖炉での着想

デカルトは、ブルターニュの高等法院の法官の息子として、16世紀の末1596年にフランスのトゥーレーヌ州に生を受ける。父親の職業を継ぐことを期待され、法学、医学、そして当時の一般的学問としてスコラ哲学を学ぶ。しかし、既存の学問体系に早々に失望することとなる。

その後、1618年、デカルトはオランダに渡り、オランダ総督マウリッツの軍に志願兵として入隊する。マウリッツは開明的な君主で、自然科学の知識を用い、測量術や弾道計算で軍の近代化を進めていた。その地で出会った人物が物理学者イザーク・ベークマンであった。ベークマンは、自然現象を数学によって定量的に理解しようとする構想を持っており、その自然観は、のちのガリレイやニュートンの力学的世界観を先取りするものだった。この出会いは、デカルトにとって「自然を数学的に捉える」という発想を決定づける重要な契機となる。

そして、翌1619年、急遽ドイツへと渡る。この頃のデカルトは熱に浮かされるようにして、唐突な移動を繰り返している。新しい知識を求めるための旅だったと考えられる。当初の目的地であったプラハや、デカルトが実際に訪れたファルツのフランクフルトといった地はいずれもドイツルネサンスの中心地であった。

そして、三十年戦争中のドイツで、カトリックのバイエルン公マクシミリアン1世の皇軍へと加わる。この従軍中にノイブルクで冬営していたデカルトは、生涯の思索を決定づける劇的な体験をする。

後年、歴史家から「暖炉での夢想」と呼ばれる出来事だ。

代数の方程式を解くような数学的解析の手法によって、自然科学を打ち立てることができること、さらにはそれが哲学(形而上学)の方法論の基礎にもなり得ることをデカルトは、この時、着想したと言われている。この時、彼はわずか23歳だった。

これがデカルトにとって重大な精神的事件であったことは間違いない。デカルトはこの時の体験を「暖炉の前で得た夢想」だったとして語っている。

しかし、夢想と呼ぶにはあまりに大胆な着想だ。多くの人々が共同で考えるよりも、自ら一人で、すべての思想を打ち立てることが、神の完全性により近づくことができるという確信を得たと、デカルトは述べているのだ。

それは、多様性の中の混乱から、一元的な絶対性を探る思考であり、確実なものからすべてを演繹する思想だった。

これは、デカルトにとって宗教的な覚醒にも似たような体験だったのではないだろうか。デカルトは、これで神の造り上げた世界の完全性を証明できる、と確信したのだから。

デカルトは、この「暖炉での夢想」ののち、ヨーロッパ各地を転々としながら、自然科学の探求と哲学の考察を深めていく。

デカルトを読む面白さは、こうした信仰心に裏打ちされた合理的精神を読み解いていくことにあると思う。

コメント