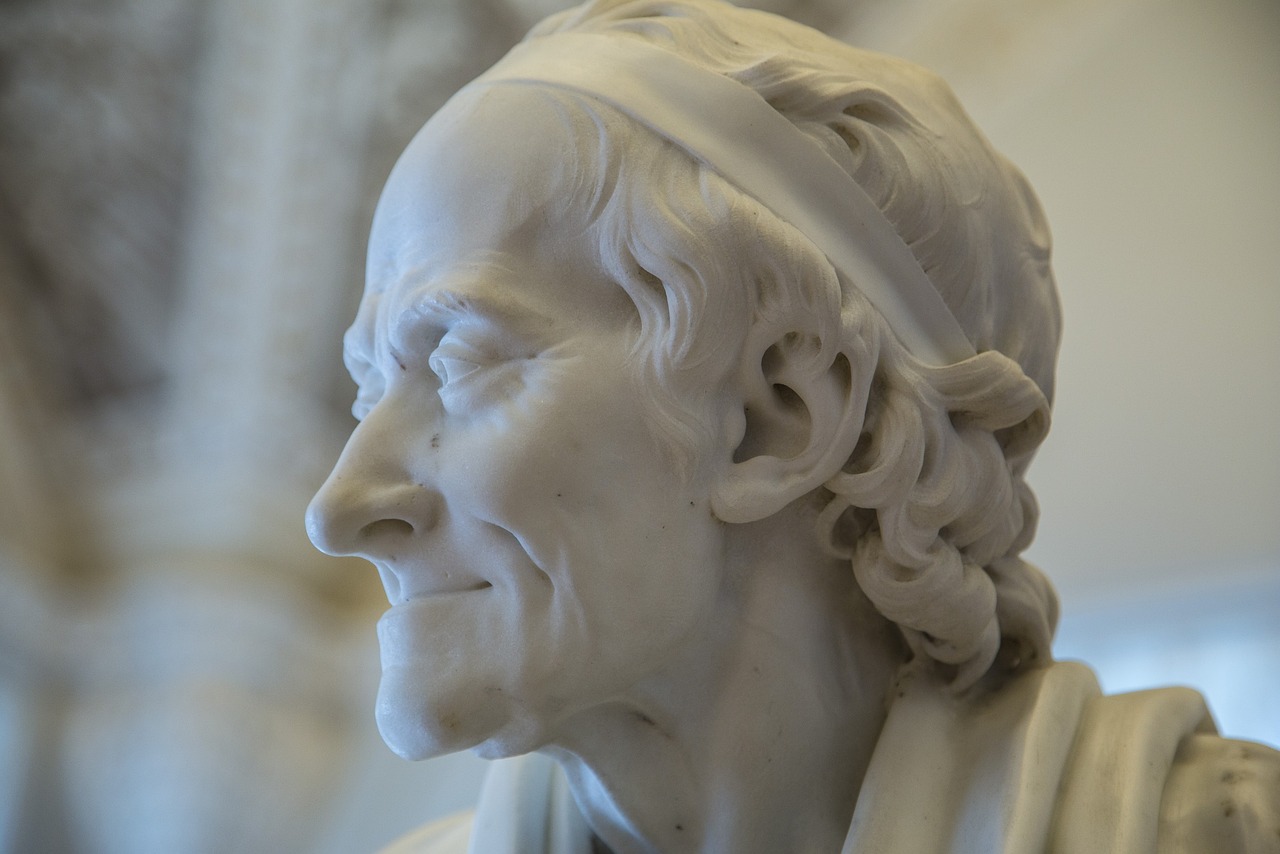

ヴォルテール『寛容論』(1763)

カラス事件──宗教的不寛容と啓蒙思想の対決

1761年、南フランスのトゥールーズに住む商人ジャン・カラスの自宅で、長男マルク=アントワーヌが首を吊った状態で発見された。地元当局は自殺と見なしたが、やがて事件は予想外の方向へと動き始める。カラス一家はプロテスタント(ユグノー)であったが、長男はカトリックへの改宗を考えていたとされる。この事実をきっかけに、「父親は息子の改宗を許せず、殺害したのだ」という根拠のない噂が広まり、偏見と宗教的憎悪に火がついた。

その結果、ジャン・カラスはすぐに拘束され、通常の法手続きを逸脱したまま訴追される。トゥールーズ高等法院は、証拠が不十分であるにもかかわらず、厳しい拷問による尋問を行った。カラスは拷問の中でも一貫して無実を訴え続けたが、1762年、決定的な証拠もないまま「車裂き」という最も残虐な方法で処刑された。

事件の根底には、ユグノーに対する根強い宗教的偏見と、事実確認を欠いた民衆の讒言があったことは明白である。実際、ジャン・カラスは息子のカトリック改宗に反対するどころか、それを受け入れていたとされ、殺人の動機も状況証拠も一切存在しなかった。

この理不尽な判決に対し、やがてカラスの名誉回復を求める運動がパリを中心に広がっていく。その先頭に立ったのが、啓蒙思想家ヴォルテールである。彼はカラス事件を宗教的狂信と地方の法制度の非理性の象徴と捉え、国内外の有力者へ働きかけを行った。

ヴォルテールの支援もあり、まずパリ高等法院の弁護士がカラス夫人の弁護に乗り出し、続いて国王顧問会議の弁護士がトゥールーズ高等法院の判決破棄を求める請願書を提出した。この過程には、啓蒙思想の進んだ中央(パリ)と、信仰的保守性の強い地方(トゥールーズ)との対立構造も見て取れる。

事件から4年後の1765年、国王による審査を経て、ジャン・カラスの無罪と名誉回復が正式に宣言された。この事件は、近代的な法の理念、宗教寛容、そして啓蒙思想の力を象徴する転換点となった。

理性による宗教的寛容

ヴォルテールは、カラス事件に触発されて『寛容論』を執筆したが、それは、この事件に表れた宗教的偏見と司法の非合理性が、単なる一地方の過失ではなく、フランス社会全体に残る宗教的後進性を象徴するものと受け止めたからだ。ヴォルテールにとって、これは個人の冤罪という問題を超えて、宗教、政治、思想にわたる構造的な欠陥の表れであった。

われわれフランス人は、ほかの国民がもっている健全な意見をいつも一番最後にしか受け入れられない国民なのだろうか。ほかの国民はすでにあやまりを正した。われわれは一体いつ、あやまりを正すのであろうか。ニュートンがすでに証明した法則を、受けいれるまでにわれわれは六十年かかった。種痘によって子どもの命を救う手立てを、われわれはこのごろようやく実施し始めたばかりだ。農業の正しい諸原理を実行に移したのも、つい最近でしかない。では、われわれがヒューマニズムの健全な諸原理を実行し始めるのはいつだろうか。また、われわれはかつて異教徒を残忍に殺害してきたのに、キリスト教徒の殉教をもちだして異教徒を非難するのは、あまりにも厚かましいのではないか。

17世紀には、ヨーロッパ各地で新旧両派のキリスト教間における宗教戦争が続いたが、1648年のウェストファリア条約を境に、各国は宗教的寛容へと徐々に舵を切っていく。ヴォルテールは、イギリス、オランダ、ドイツ、アイルランドといった国々では、すでに宗教的寛容が社会の基盤として定着しつつあると指摘し、これに対してフランスは著しく立ち遅れていると批判する。

このような歴史的状況の中で、ヴォルテールは理性こそが宗教的狂信を克服し、寛容の精神を可能にする基盤であると考えた。理性は、自然の法則を発見することで、すべての人間に共通する「人間の権利」の存在を明らかにする。理性に導かれた社会は、特定の宗教に基づく迫害や偏見を排除し、個人の信仰の自由を保障するべきだというのが、ヴォルテールの主張である。

しかし、ヴォルテールは決して宗教や信仰そのものを否定していたわけではない。むしろ、彼は人々の信仰心を擁護していた。ただし、その信仰が盲目的狂信へと変質することを警戒し、宗教的実践が理性によって自己批判可能なものとなるべきだと考えた。理性は宗教を否定するのではなく、宗教を洗練させ、普遍的価値へと昇華させる力をもつと彼は信じていた。

この理性的アプローチは、17世紀オランダの哲学者スピノザの『神学・政治論』(1670年)と深く通じる。スピノザもまた、聖書を信仰の対象ではなく歴史的文書として分析し、その内在的論理から宗教的寛容の正当性を導き出した。ヴォルテールも同様に、聖書の記述や歴史的事実に基づいて、異教徒への寛容や多様な信仰の共存が可能であることを実証しようと試みる。

ヴォルテールにとって、「寛容」は単なる宗教的美徳ではなく、理性と結びついた市民的・倫理的要請であった。そしてこの理性こそが、ヨーロッパ近代において宗教的対立を克服しうる唯一の道であると彼は確信していたのである。

社会発展の基盤としての寛容

寛容の必要性は、単に宗教的な問題にとどまるものではない。ヴォルテールは、宗教的排他性が国家にとってどれほどの損失をもたらしているかを、経済的視点からも鋭く指摘している。彼にとって寛容とは、道徳的美徳であると同時に、国家の発展を支える実践的な原理でもあったのである。

この点を具体的に示す興味深い逸話がある。やや長くなるが、以下に引用して紹介したい。

日本人は、全人類のうちでもっとも寛容な国民であった。その帝国では、十二の穏和な宗教が定着していた。そこへイエズス会士が来て、十三番目の宗派を形成した。ところが、この宗派は自分たち以外の宗教を認めたがらない。その結果はみなさんご存じの通り。わが国でカトリック同盟が起こした内乱に劣らぬほどの恐ろしい内乱が日本で起き[島原の乱]、その国を荒廃させた。しかも、キリスト教は血の海で溺れ死んだ。日本人はかれらの帝国を外の世界にたいして封鎖した。われわれは日本人から凶暴な獣みたいに見られてしまうようになった。思えば、われわれはイギリス人によって獣あつかいされ、ブリテン島から追い出された連中と似たような目にあっている。財務省コルベールは、日本人がわが国にとって必要な存在であると感じていたのに、日本人はわれわれを少しも必要としていなかったため、あちらの帝国との通商関係をうちたてようという企ては失敗に終わった。コルベールは日本人の意志の固さを思い知らされた。

こうして、不寛容というのは公言も実行もしてはならないものであることが、旧大陸全体の経験によって証明されているのである。

17世紀後半、フランスにおいてユグノー(プロテスタント)は商工業の中心的な担い手であった。ルイ14世治下で財務総監を務めたコルベールは、商業資本主義の発展のために彼らを積極的に保護していた。

しかし、1685年、ルイ14世がナントの勅令を廃止すると状況は一変する。ユグノーは迫害を恐れて国外へと逃亡し、その数はおよそ20万人にのぼった。彼らの多くはネーデルラント(現在のオランダ)をはじめとする宗教的に寛容な国々に移住した。これにより、フランスは商工業の担い手を一挙に失い、資本主義経済の重心はオランダへと移ることになる。

結果として、フランスの国家財政は悪化し、経済は長期的な衰退に向かう。以後、フランスは商工業の中心地には戻れず、農業依存型の国家へと変質していった。慢性的な財政難は度重なる増税を招き、それに反発した市民たちが最終的に王政を打倒する──すなわち、フランス革命の遠因を形成することとなる。寛容の欠如がもたらしたこの結末は、まさに歴史の皮肉と言うほかない。

寛容とは、単に人道的価値の問題ではない。それは社会の安定と発展に不可欠な構造的要素である。考えてみれば当然のことだ。いつ自分が迫害される側に回るかわからない社会に、安心して暮らしたいと願う者はいない。そうした社会では優秀な人材が国外へ流出し、治安は悪化し、経済活動は萎縮する。そして、その先にあるのは、政情の不安定化である。寛容こそが、社会を持続的に発展させるための土台なのだ。

ところが奇妙なことに、今日の世界では、歴史が逆行しているかのような現象が起きている。2020年の現在、中国、北朝鮮、ロシア、ベラルーシなどでは、人権抑圧と不寛容、そして独裁体制が続いている。アメリカでも人種間の対立が深刻化し、各地で暴動が発生するなど、社会の分断が顕著になっている。

ヴォルテールの次の言葉は、まるで今を生きる我々に問いかけられているようだ。

こうしていま、人間の本性の、温和で慈悲深い声が聞こえてくる一方で、本性の敵である狂信が猛々しい叫び声をあげている。そして、平和がひとびとのまえにあらわれてくる一方で、不寛容は自分の武器をひたすら鍛えている。おお、あなたがた、諸国民の裁定者であるあなたがたは、ヨーロッパに平和をもたらしたかたがたであるが、いまこそ心を決めていただきたい。和合を求めるか、殺戮を求めるのか。

コメント